Dicht bei Treuenbrietzen, nur 68 km vom Zentrum Berlins entfernt, liegen gleich zwei der wertvollsten und interessantesten märkischen Bauwerke aus spätromanischer Zeit, die Dorfkirchen von Bardenitz und Pechüle. Im Unterschied zu den Feldsteinbauten, die die Mehrzahl der mittelalterlichen Kirchen der Mark ausmachen, bestehen sie aus Backstein. Ziegelbauten entstanden während des Landesausbaus östlich der Elbe in der Regel unter dem Einfluss des Landesherrn oder der Klöster, die als einzige über die Ressourcen zur Herstellung dieses Baumaterials verfügten, während die Siedler anfangs Holz und später Feldstein für ihre Bauwerke benutzten.

Inhalt

Besiedlung des Fläming

Die magdeburgischen Erzbischöfe hatten sich in der ersten Besiedlungsphase die Hoheit über den Fläming gesichert, der zwischen den askanischen Gebieten Sachsen und Brandenburg gelegen war. Sie gründeten das Kloster Zinna sowie die Städte Treuenbrietzen und Jüterbog und betrieben (wie ihre Konkurrenten) den Landesausbau. Während im Kloster Zinna der Ausbau aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen stagnierte, setzte sich in den beiden Städten die Ziegelbauweise für die Kirchen durch. In Treuenbrietzen wurden die Ostteile der Marienkirche noch in Feldstein begonnen, dann aber das Material gewechselt und für den Rest des Gebäudes sowie für die Nikolaikirche Ziegelsteine verwendet, ähnliches geschah in Jüterbog bei der Liebfrauenkirche. Das Vorbild für die Backsteinbauweise war im nicht weit entfernten Kloster Lehnin zu finden, dort stand zur Zeit der Erbauung der Treuenbrietzener Kirchen bereits die imposante, völlig aus Ziegeln gemauerte Klosterkirche.

Wie die erst viel später dem Kloster Zinna übertragenen Dörfer Bardenitz und Pechüle zum Ziegelbau kamen, ist schwer zu erklären, am plausibelsten wäre ihr unmittelbarer Besitz durch den Erzbischof von Magdeburg. Dadurch wäre die Bauhütte im nur 5 km entfernten Treuenbrietzen auch für diese beiden Dörfer zuständig gewesen. Jedenfalls findet sich in allen drei Orten vergleichbares Ziegelmaterial, ein Sammelsurium vieler uneinheitlicher Formate. Auffällig ist jedoch die Abwesenheit von Bauschmuck an den beiden Dorfkirchen (abgesehen von einem Deutschen Band am südlichen Schiff von Bardenitz) im Vergleich zu den ausgeprägten Schmuckfriesen der Referenzbauten in Treuenbrietzen, Jüterbog und Lehnin. Ob dies einem früheren Baudatum als bei den Vorbildern, geringeren Ressourcen der Erbauer oder einer durch das Kloster Zinna vermittelten „zisterziensischen Strenge“ zuzuschreiben ist, bleibt ebenfalls offen.

Dorfkirche Bardenitz

Bardenitz, dessen Name sich aus dem Slawischen ableitet, wurde 1268 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, als es der damalige Eigner Richard von Zerbst an das Kloster Zinna verkaufte. Diese Ersterwähnung ist aber keinesfalls das Gründungsjahr, denn vor der Erbauung der steinernen Kirche im 1. Drittel des 13. Jh. muss das Dorf schon einige Jahrzehnte existiert haben.

Baugeschichte

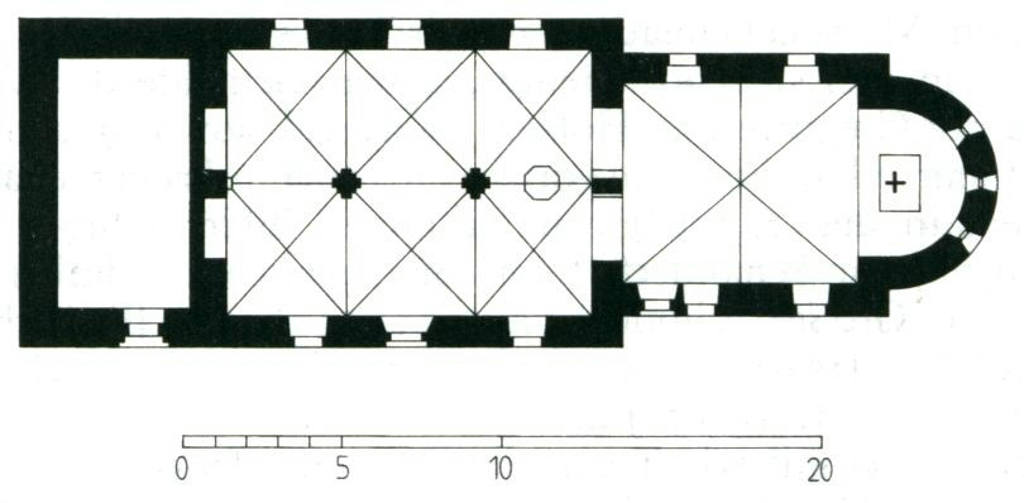

Von Westen her gesehen zeigt der Bauplan der Bardenitzer Kirche die Merkmale einer 4-teiligen Anlage, nämlich Westriegel und Kirchenschiff von gleicher Breite, ausgestattet mit romanischen Fenstern und Türen. Überraschend schließt sich daran jedoch ein überdimensionierter gotischer Chor an. Aber auch die westlichen Teile erscheinen nicht einheitlich: Die baulichen Gegebenheiten von Schiff und Turm lassen auf vier Bauphasen bis zur Vollendung dieser Teile schließen:

- Phase 1 (Anfang 13. Jh.): Errichtung einer dreiteiligen Anlage mit Schiff, Chor und Apsis, gefolgt von einer Unterbrechung, erkennbar an der Baunaht zwischen der Westwand des Schiffs und dem späteren Turm.

- Phase 2 (spätes 13. Jh.): Weiterbau des Turms auf geändertem Fundament. Das Schiff besitzt ein Backsteinfundament, der angesetzte Turm eines aus Feldstein. Er wurde als Provisorium nur bis auf die Giebelhöhe des Schiffs hochgezogen.

- Phase 3 (15. Jh.): Abriss von Chor und Apsis und Errichtung eines stattlichen Chorneubaus außerhalb der Achse der romanischen Kirche. Aufstockung des Turmstumpfs mit (heute vermauerten) gotischen Schallöffnungen. Das Westportal dürfte der gleichen Phase angehören.

- Phase 4 (17./18. Jh.): Aufstockung des Turms auf die heutige Höhe mit korbbogigen Schallöffnungen sowie Aufsetzen eines Walmdachs mit Dachreiter, im Schiff Einbau vergrößerter Fenster.

Mittelalterliche Bauabschnitte

Übergangszone der ersten drei Bauabschnitte

Wechsel im Fundament von Backstein zu Feldstein am Turm

Die Baunaht zwischen Schiff und Turm lässt zwar auf die spätere Errichtung des Turms schließen, dennoch gehörte er allem Anschein nach zur Originalplanung. Er wurde schließlich noch im 13. Jh. bis zur Giebelhöhe des Schiffs hochgezogen und vermutlich provisorisch genutzt. Ein repräsentatives Erscheinungsbild bekam er erst hundert Jahre später, zur Zeit des Chorneubaus, mit zwei großen gotischen Schallöffnungen und dem einfachen spitzbogigen Portal an der Westseite. Das heutige Erscheinungsbild entstammt erst den letzten Baumaßnahmen in der Barockzeit mit erneuter Aufstockung, Vermauerung der gotischen und Neubau korbbogiger Klangarkaden, sowie der Konstruktion des hohen Walmdachs mit dem achteckigen Dachreiter.

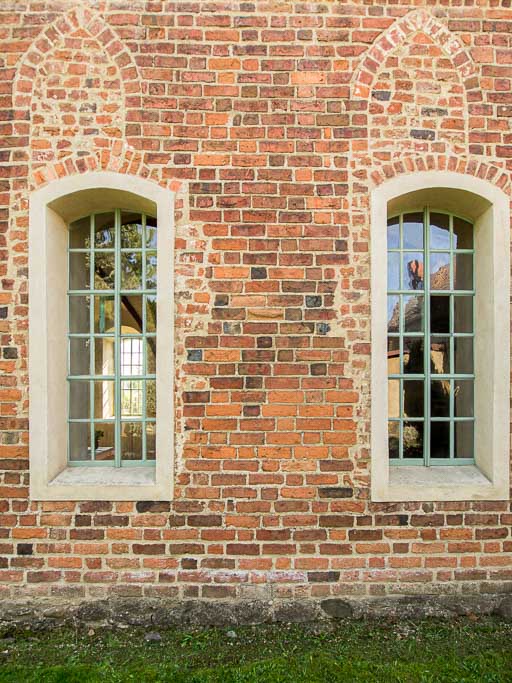

Schiff

Das Schiff besitzt an seiner Nordseite eine originale, jetzt zugesetzte rundbogige Gemeindepforte und Spuren von drei rundbogigen Fenstern. Auf der Südseite ist ein Teil der ebenfalls zugesetzten Gemeindepforte dem mittleren der drei neuen Fenster gewichen. Über diesen Fenstern kann man noch Relikte der ursprünglichen, jetzt zugemauerten Fenster erkennen.

Chor

Östlich vom Schiff weicht das Gebäude erheblich vom traditionellen Schema der vierteiligen Anlage ab: Der Chor – ohne Apsis – ist deutlich größer und höher und trägt alle Stilmerkmale der Gotik. Er ist offensichtlich ein Neubau aus dem 15. Jh. und wurde merkwürdiger Weise aus der Achse des Kirchenschiffs heraus nach Norden versetzt. Da das Dorf zu diesem Zeitpunkt im Besitz des Klosters Zinna war, bietet sich eine plausible Erklärung für den Umbau an: Die Mönche wollten mit geringstem Aufwand an Baumaterial den Chor der Dorfkirche für ihre eigenen Bedürfnisse vergrößern. Dafür brachen sie die nördliche Chorwand ab, rückten die neu errichtete aus der Flucht des Schiffs heraus und verlängerten sie nach Osten.

Auf der Südseite behielten sie die originale Wand mit ihren beiden Rundbogenfenstern und der Priesterpforte bei (was aber durch die Sakristei aus dem 16. Jh. verdeckt wird) und verlängerten und erhöhten sie ebenfalls. Wenn es vorher eine Apsis gegeben hatte – was sehr wahrscheinlich ist – wurde sie in dieser Bauphase abgerissen. Es entstand ein in der Achse zum Kirchenschiff versetzter – jetzt längerer – gewölbter Chor, der in der geraden Ostwand zwei Fenster und darüber einen Giebel mit gotischen Blendbögen erhielt.

Innenraum

Schiff und Chor erhielten im 15. Jh. je vier Kreuzrippengewölbe und nach Abschluss der Baumaßnahmen malte man das Innere aus, wovon sich noch eine Heilige Katharina an der Südwand des Schiffs, das Schweißtuch der Veronika am Triumphbogen sowie zwei Weihekreuze an der Ostwand des Chors und über dem Zugang zur Sakristei erhalten haben. Jene stammt vom Anfang des 16. Jh. und besitzt ein spätgotisches Zellengewölbe. Die kirchseitige Wand ist noch die originale romanische Südwand des Chors, mit Spuren von zwei romanischen Fenstern und der Priesterpforte. Die Westempore mit Orgel und bemaltem Prospekt, sowie der Altaraufbau und die Kanzel entstammen dem Barock.

Dorfkirche Pechüle

Das Dorf Pechüle gehörte, wie Bardenitz und die Burg von Treuenbrietzen, ursprünglich dem Bischof von Magdeburg und wurde 1225 erstmals urkundlich erwähnt. Es ging in den Besitz von Richard von Zerbst über, der es – wie auch Bardenitz – 1268 an das Kloster Zinna verkaufte, dem die Dörfer dann bis zur Reformation gehörten. Der Baubeginn der Dorfkirche fällt in die Zeit der ersten Erwähnung, gleichzeitig vorkommende Spitz- und Rundbögen sprechen dafür.

Die Kirche ist (bis auf den später entstandenen Turm) aus Backstein gebaut, welcher hier – wohl aus den gleichen Gründen wie in Bardenitz – den Vorzug vor dem Feldstein erhielt. Man plante zwar eine vierteilige Anlage, führte sie aber zunächst nur dreiteilig aus, indem man zuerst Apsis und Chor – sowie in einer zweiten Bauphase – das Schiff errichtete, dessen Westwand auf lange Zeit provisorisch vermauert wurde.

Turm

Der Bau des Turmes erfolgte erst etwa 100 Jahre später und zwar nur bis zur Höhe des Schiffes, wie man an dem vergleichsweise regelmäßig gefügten Feldsteinmauerwerk im Westen erkennen kann. Weshalb man überhaupt wieder auf diese altertümliche Bauweise zurückkam, lässt sich nur vermuten: Vielleicht war die Bauhütte, die die Umstellung auf den Ziegelbau initiiert hatte, weitergezogen oder man griff aus Sparsamkeit wieder auf den überall verfügbaren Feldstein zurück. Erst im 15. Jh. wurde der Turm in sehr unregelmäßigem Feldsteinmauerwerk weitergebaut, ja erst im Barock mit Ziegeln und Fachwerk auf seine jetzige Höhe gebracht und mit einem Walmdach mit Dachreiter (wie in Bardenitz) versehen. Als Eingang erhielt er ein rundbogiges Südportal mit Ziegelgewände.

Schiff, Chor und Apsis

Drei rundbogige Fenster gab es auf jeder Seite des Schiffs, eines davon, weit oben sitzend, ist auf der Südseite noch original erhalten. Auch die beiden gedrückt-spitzbogigen Gemeindeportale im Norden und Süden existieren noch, im Norden allerdings vermauert. Der Chor mit je zwei Fenstern besitzt im Süden eine rundbogige Priesterpforte und die Apsis hat noch ihre drei originalen Fenster.

Innenraum

Im Innern fällt auf, dass auch Schiff und Chor gewölbt sind, während das bei der Apsis ja die Regel war. Das sechsteilige Gratgewölbe im Chor sieht altertümlich aus und könnte noch aus der Erbauungszeit stammen, während das Kreuzrippengewölbe des Schiffs wohl zur gleichen Zeit wie der Chor in Bardenitz im 15. Jh. entstand. Es teilt den Raum in zwei Schiffe und ruht auf schmucklosen Pfeilern und Wandkonsolen. Ein Pfeiler steht kurioser Weise direkt unter dem spitzbogigen Triumphbogen und verstellt dadurch den Blick in den Chor.

An der Westwand kann man gut den vermauerten Bogen zum Turmraum erkennen, merkwürdiger Weise wurde er nach Fertigstellung des Turms nicht wieder geöffnet. Im Schiff und Chor befinden sich noch ausgedehnte Reste des alten Fußbodens aus achteckigen, glasierten Fliesen, dessen ausgesparte Ecken mit weißen, quadratischen Steinchen ausgelegt sind. Bei der Restaurierung der Kirche um 1960 legte man spätgotische Wand- und Deckenmalereien frei, von denen noch das Fragment eines überlebensgroßen Hl. Christophorus (mit bogenschießendem Kentauren zu seinen Füßen) an der nördlichen Chorwand identifizierbar ist. Dort befindet sich auch die spätgotische, kielbogige Sakramentsnische. Den Altarblock kann man aufgrund seines Baumaterials in die Bauzeit von Chor und Apsis datieren.

Die wertvolle Ausstattung

Böhmische Tafel

Von großem Wert sind die Ausstattungsstücke der Kirche, die angesichts ihrer Qualität sicherlich aus dem Kloster Zinna stammen. Das bedeutendste dürfte dabei das Altarbild sein, die um 1380 entstandene “Böhmische Tafel”, ein auf Goldgrund gemaltes Tempera-Bild mit 16 doppelreihig angeordneten Szenen aus der Passion Christi. Anders als in der zu der Zeit üblichen gotischen Malerei, die sich auf einzelnes, biblisches Personal und Heilige mit ihren Attributen konzentrierte, haben wir hier sehr bewegte, realistische Darstellungen mit fast comic-haften Zügen. Besonders eindrücklich der „Judaskuss“ und die „Errettung der Seelen aus dem Höllenschlund“ mit einem Teufel, der darüber ganz offensichtlich “not amused” ist. Der Stil erinnert an böhmische Buchmalerei und könnte unter der Herrschaft der Luxemburger, die ja zugleich auch böhmische Könige waren, nach Zinna gekommen sein. Der Böhmische Altar im Dom von Brandenburg trägt die gleichen stilistischen Merkmale und verweist ebenfalls nach Prag.

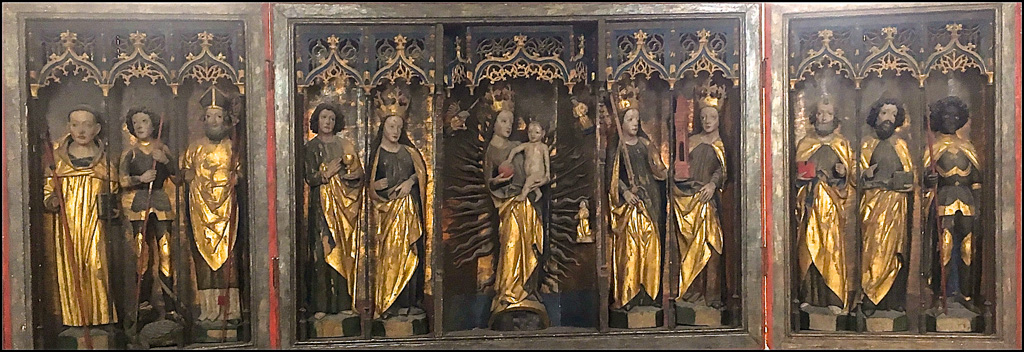

Klappaltar

Über dem Altar und der “Böhmischen Tafel” hängt ein gotisches Kruzifix von ca. 1450. Ferner gibt es einen geschnitzten Klappaltar (um 1470), ebenfalls ein Highlight der Kunstwerke von Pechüle. Im Mittelschrein steht die Madonna im Strahlenkranz zwischen vier Heiligen (Johannes und die virgines capitales), in den Flügeln je drei stehende Heilige (außen rechts der schwarze Hl. Mauritius). Im zugeklappten Zustand zeigt der Altar zwei Gemälde. („Verkündigung“ und „Gregorsmesse“).

Grundriss