Treuenbrietzen besitzt mit der Marienkirche und der Nikolaikirche gleich zwei Pfarrkirchen aus romanischer Zeit. Die erste urkundliche Erwähnung des an der Kreuzung zweier bedeutender Handelswege gegründeten “Bricene” datiert von 1209. Etwas später dürften dann die beiden Kirchen Sankt Marien und Sankt Nikolai entstanden sein, noch vor Erhebung des Ortes zur Stadt.

Inhalt

Zwei Stadtkirchen

Es ist ungewöhnlich, dass eine nur mäßig große Siedlung wie Treuenbrietzen zwei Stadtkirchen aus der Gründungszeit besitzt. Das erklärt sich aus der politischen Konstellation der Zeit, als die Askanier und das Erzbistum Magdeburg um den Gewinn neuer Gebiete im Fläming miteinander konkurrierten. St. Marien als magdeburgische Gründung lag in der Nähe der heute verschwundenen, aber durch Flurnamen lokalisierbaren erzbischöflichen Burg und trägt viele Merkmale eines bischöflich/klösterlichen Baus: Stattliche Größe, Turmlosigkeit, zwei Nebenchöre. St. Nikolai dagegen entstand im ehemals slawischen Kietz als Kirche einer Kaufleutesiedlung, worauf schon ihr Patrozinium hinweist. Diese waren nicht daran interessiert, unter der Fuchtel des Bischofs zu stehen und wählten deshalb die Distanz. So bildeten sich um die entfernt voneinander liegenden Kirchen zwei separate Marktflecken. Diese wurden erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts zu einer Stadt vereinigt, die nach dem Teltow-Krieg (laut einer Urkunde von 1290) jetzt zur askanischen Mark Brandenburg gehörte. Von 1296 bis 1306 entstand eine Stadtmauer, von der nur geringe Reste erhalten sind, angeblich erbaut durch Mönche des Klosters Zinna. Da die Befestigung beide existierenden Kirchen einschließen sollte, gerieten diese in eine Randlage in der neu gegründeten Stadt, die den südlichsten Grenzstützpunkt der Askanier gegen die Sachsen und Magdeburger darstellte.

Der falsche Waldemar

Mit dem Tod des Markgrafen Waldemar 1319 war der männliche Stamm der märkischen Askanier erloschen. Deshalb vergab Kaiser Ludwig der Bayer 1320 die Mark Brandenburg als „heimgefallenes Lehen“ an seinen Sohn Ludwig den Brandenburger um damit die Hausmacht seiner Dynastie, der Wittelbacher, zu vergrößern. Jedoch erhob die Dynastie der Luxemburger, die mit Karl IV. bald den Deutsch-Römischen Kaiser stellen sollte, ebenfalls Ansprüche auf die Mark. Mitten in den Auseinandersetzungen zwischen Luxemburgern und Wittelsbachern um den Besitz des Landes tauchte 1348 plötzlich der “Falsche Waldemar” auf, angeblich der vom Kreuzzug (mit 68 Jahren!) zurückgekehrte rechtmäßige askanische Landesherr. Er behauptete, man hätte vor dreißig Jahren ein Scheinbegräbnis arrangiert und empfing die vorauseilend gehorsame Huldigung vieler mit den Wittelsbachern unzufriedener märkischer Städte. Auch der Luxemburger Karl IV. erkannte den Betrüger sofort an um dem Wittelsbacher zu schaden. Brietzen stand jedoch zu den Bayern und erhielt dafür später das “treu” im Namen, sowie die weiß-blauen Farben im Wappen. Die aufrührerischen Städte hingegen wurden mit Kappung ihrer Kirchtürme und Vermauerung der Stadttore bestraft, nur die Fußgängerpforten durften noch benutzt werden. Allerdings brachte das den Wittelsbachern nichts, denn nach dem Tode Ludwigs des Bayern wurde Karl IV. zum Kaiser gewählt. Er ließ den vorher von ihm unterstützten “Falschen Waldemar” kurzerhand fallen und übernahm selbst die Herrschaft über die Mark. Dem Betrüger, bei dem es sich um den Müllergesellen Jakob Rehbock gehandelt haben soll, war noch ein ungestörter Lebensabend am Hof der anhaltinischen Askanier in Dessau vergönnt, wo man ihm bis zu seinem Tod 1356 alle höfischen Ehren erwies. Ausgerechnet in Treuenbrietzen wurden 1354 die Wirren um den „Falschen Waldemar“ endgültig beendet.

Stadtkirche St. Marien

Chor, Querhaus und Langhaus

Die Turmlosigkeit und der dreischiffige Chor sind ungewöhnlich für eine Stadtkirche. Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang mit dem nur 20 km von Treuenbrietzen entfernt gelegen Zisterzienserkloster Zinna, das ebenfalls eine magdeburgische Gründung war und dessen Kirche – wie von den Zisterziensern gefordert – turmlos war und auch noch andere Ähnlichkeiten mit St. Marien aufweist. Höchstwahrscheinlich bedienten sich die Städter des klösterlichen know-how in Bezug auf Kirchenbau und Bearbeitung der spröden Feldsteine. Auch der Quellenhinweis, dass Zinnaer Mönche die Stadtmauer bauten, erhärtet diese Annahme.

Analog zu Zinna und mit dem gleichen Baumaterial Feldstein begann dann im ersten Drittel des 13. Jh. der Bau in den Ostteilen. Die saubere Bearbeitung der Quader, die rundbogigen Fenster in der Apsis und die scharfen Gebäudekanten entsprechen dem Stil der Spätromanik, ebenso aber auch die leicht zugespitzten Fenster im Hauptschiff und das dreifach gestufte Spitzbogenportal im südlichen Querschiff.

Materialwechsel

Nachdem Chor und Querschiff in Feldstein fertig gestellt waren, wechselte man vermutlich gegen 1240 mitten im Bau zur Backsteintechnik. Die Askanier hatten sich im Teltow Krieg gegen die Magdeburger durchgesetzt und so orientierte sich der Weiterbau jetzt wohl an der Klosterkirche Lehnin, deren Baumaterial und Gewölbetechnik im gebundenen System ebenfalls in der Marienkirche auftauchen. Beim gebundenen System entsprechen einem quadratischen Gewölbejoch im Hauptschiff zwei kleinere im Seitenschiff. Die Gewölbe ruhen im Kirchenschiff auf Diensten, die vor die Pfeiler, die die Schiffe voneinander trennen, gestellt wurden. Im Obergaden lassen auf jeder Seite drei gedoppelte Spitzbogenfenster Licht ins Hauptschiff. Dieses Motiv deutet darauf hin, dass das Langhaus – anders als der Chor – von Anfang an eingewölbt werden sollte. In den Ecken des Gewölbes benötigte man nämlich massives Mauerwerk, das nicht von Fenstern durchbrochen werden konnte. So rückte man jeweils zwei Fenster in der Mitte zusammen. Die gleiche Fensterlösung findet sich auch in Lehnin, Dobrilugk und der Treuenbrietzener Nikolaikirche. Das neue Baumaterial ermöglichte nun auch etwas Ornamentik, so der Fries am oberen Ende des Langschiffs und die Rosetten und Blenden an den Querhausgiebeln.

Apsis

Von besonderer Schönheit ist die Apsis von St. Marien: In zwei Reihen stehen große Rundbogenfenster übereinander und lassen das Licht der aufgehenden Sonne ins Innere, so dass dem aus dem dunklen Westteil kommenden Gläubigen, der sich beim morgendlichen Gottedienst dem Chor von Westen her annäherte, das Licht des Sonnenaufgangs, das die Auferstehung symbolisiert, entgegen leuchtete. Dieses Motiv wird auch in der Klosterkirche von Lehnin verwendet, dort allerdigs in Backstein. Oben wird die Apsis von einem Rundbogenfries aus Backstein abgeschlossen, die verlängerten Seitenschiffe mit Nebenapsiden sind dagegen verschwunden. Anstelle des nördlichen verlängerten Seitenschiffs steht jetzt eine Sakristei, aufgeführt in Backstein.

Turm

Der für eine Stadtkirche unverzichtbare Westturm kam hier erst im 15. Jh. hinzu und trägt, wie auch die Querhausgiebel, Schmuckelemente der Gotik, wogegen die romanischen Bauteile nur äußerst sparsamen Schmuck aufweisen. In späterer Zeit wurde am ganzen Gebäude wenig verändert, mit Ausnahme der für eine Stadtkirche nicht dringend notwendigen Nebenchöre, die einschließlich der Nebenapsiden abgerissen wurden.

Inneres

Das Innere ist, wie bei romanischen Gebäuden üblich, recht dunkel, nur der verputzte und geweißelte Chor mit den fünf Apsisfenstern bringt Licht in das Bauwerk. Die Ziegel des Hauptschiffs wurden rot geschlämmt und die Fugen weiß ausgemalt. Romanische Gewölbe mit schweren Rippen überspannen das Schiff, das nur wenige, aus dem Barock stammende Kunstwerke enthält.

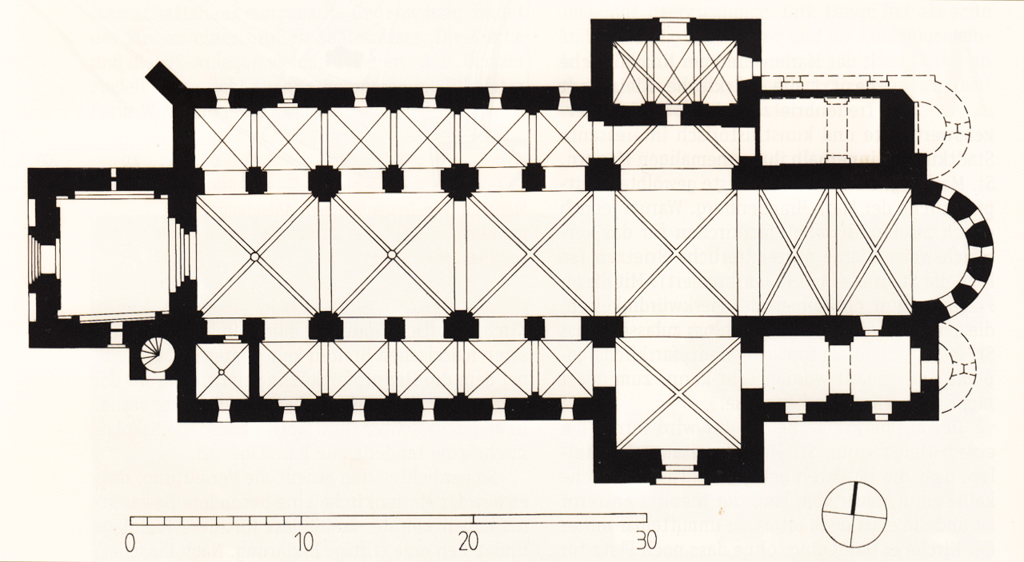

Grundriss

St. Nikolai

Schon die Wahl des Namenspatrons Nikolaus, des Schutzheiligen der Kaufleute, deutet darauf hin, dass der zweite Treuenbrietzener Siedlungskern von Kaufleuten gegründet wurde. Nur wenig später als die Marienkirche begonnen, entschied man sich hier von Anfang an für Backstein als Baumaterial und für die Einwölbung.

Backsteinornamentik

Die Verwendung des Backsteins ermöglichte viel reicheren Bauschmuck als in St. Marien. So finden wir Rundbogenfriese über dem Ostgiebel und der Apsis, Blendarkaden und -rosetten an den Giebeln der Fassade und des Querschiffs, sowie vielfach gestufte Portale. Besonders schön sind der Kreuzbogenfries über der südlichen Apsis, das siebenfach abgetreppte Portal im nördlichen Querschiff und die dreifach gestufte Priesterpforte.

Gewölbebasilika

St. Nikolai ist eine dreischiffige Gewölbebasilika im gebundenen System, mit Querschiff und nur einschiffigem Chor. Deshalb sind die Nebenapsiden direkt an die Ostseite des Querschiffs angebaut, wie auch bei vielen anderen märkischen Kirchen der Spätromanik. Statt der zehn Apsisfenster wie in der Marienkirche gibt es hier fünf, im Stil der Spätromanik/Frühgotik als Lanzettfenster fast die ganze Höhe der Apsis einnehmend.

Turm

Die Nikolaikirche besitzt ebenfalls keinen Westturm, dafür aber – einmalig in der Mark – einen Vierungsturm. Dieses in der Normandie und am Rhein weit verbreitete Architekturmotiv kommt östlich der Elbe nur ganz selten vor und wenn, dann in achteckiger Grundrissform und nicht wie hier in quadratischer. Der Turm ruht auf zwei mächtigen Mittelschiffpfeilern und den Chorwänden. Sein quadratisches erstes Geschoss zeigt einen Ornamentfries und gotische Fenster während das oktagonale zweite neuzeitlich ist.

Innenraum

Im schlichten Innern finden sich in der Apsis Reste spätromanischer Wandmalerei, die Maria und Johannes bei der Fürbitte für die von Jesus zu richtenden Seelen zeigen, die sogenannte Deësis. Das Hauptschiff besitzt ein dreijochiges Kreuzrippengewölbe mit romanisch plumpen breiten Rippen, die auf massiven, den spitzbogigen Arkaden des Schiffes vorgesetzten Diensten ruhen. Im gebundenen System gewölbt ist nur noch das nördliche Seitenschiff, während das südliche verloren ging. Der Neuaufbau ist vom Kirchenschiff abgetrennt und stört etwas den Gesamteindruck.

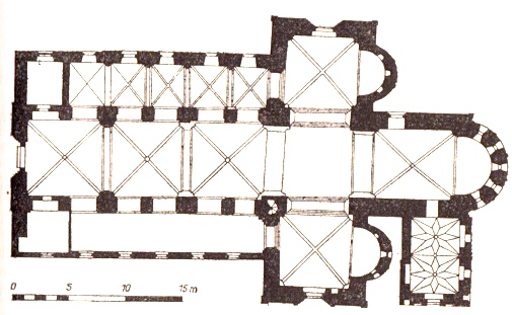

Grundriss

Abstecher nach Niederwerbig und Linthe

Man kann von Treuenbrietzen einen kurzen Abstecher abseits der südwestlichen Route nach Niederwerbig (ca. 6 km NW) und Linthe (ca. 9 km) unternehmen. Beide Ortschaften weisen eine sehenswerte spätromanische Dorfkirche auf.

Infobox

Adresse

Empfohlene Route

Offizielle Website

St. Marienkirche

Evangelischer Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg

St, Nikolaikirche

Katholische Kirchengemeinde Treuenbrietzen