Inhalt

Ursprünge westlich der Elbe

Das geistliche und geistige Zentrum des Landesausbaus der Mark Brandenburg war das Erzbistum Magdeburg. Aus dem dortigen Liebfrauenkloster stammten die Geistlichen, die die Christianisierung des Landes vorantrieben. Das Liebfrauenkloster selbst wurde 1129 vom Heiligen Norbert, dem Begründer der Prämonstratenser, diesem Orden übergeben, nachdem er 1126 Erzbischof von Magdeburg geworden war. Die Priestergemeinschaft der Prämonstratenser, die das zölibatäre Leben im Dienste Gottes mit nach außen gerichteter Seelsorge verband, erwies sich als ideal für die Erschließung der heidnischen Lande östlich der Elbe. Da die Klöster im Mittelalter generell Zentren des Wissens und der Künste waren, dürften auch die Anstöße zur Baukunst in der Mark aus dem Kloster in Magdeburg stammen. Bücher über die Grundlagen der Architektur (z. B. von Vitruv) und die dazugehörigen mathematischen und geometrischen Regeln, über Materialkunde und die Kunst der Steinbearbeitung bzw. -herstellung waren ohnehin in jeder Klosterbibliothek vorhanden.

Romanischer Stil

Der Begriff Romanik stammt erst aus dem 19. Jh. und bezieht sich auf die Baukunst der Alten Römer. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches (im so genannten „dunklen Mittelalter“) war auch der größte Teil ihrer Kultur untergegangen – insbesondere die Steinbaukunst kam fast völlig zum Erliegen. Vorwiegend in Mittel- und Nordeuropa errichtete man Jahrhunderte lang nur noch Holzbauten, von denen kaum etwas erhalten blieb. Die ab 800 (Erneuerung des Römischen Reiches zur Zeit der Karolinger) im Mittelalter allmählich wieder aufkommende Steinarchitektur knüpfte deshalb zwangsläufig an die römische an, schließlich existierten Römerbauten noch vielerorts (wenn auch nur als Ruinen). Sie dienten der frühmittelalterlichen Architektur als Vorbild, was dem Begriff romanisch = nach Art der Römer Plausibilität verleiht. Die Kunstgeschichte datiert die Romanik in einen Bereich vom Ende des 8. bis zur Mitte des 13. Jh., in dem diverse Vor- und Spätformen enthalten sind.

Die Hauptaufgabe des mittelalterlichen Steinbaus war der Burgen- und Kirchenbau. Der Großteil der Profanarchitektur erfolgte dagegen weiterhin in Holzbauweise, da Fachwerkbauten wesentlich billiger und einfacher zu errichten waren.

Aber bei Bauten, die kriegerischen Angriffen standhalten sollten und solchen, die für die Ewigkeit gedacht waren, erschien die Steinbauweise, obwohl mühselig und teuer, als adäquat. Einen besonders großen Raum nehmen dabei die Dorfkirchen ein, schmucklose, aus wenigen Elementen (Turm, Schiff, Chor und Apsis) zusammengesetzte Baukörper, die insbesondere östlich der Elbe in großer Zahl vorkommen.

Als Hauptkennzeichen des romanischen Stils sieht die Kunstgeschichte dicke, festungsartige Mauern mit kleinen rundbogigen Fenstern und Portalen an, sowie trutzige Westbauten und Rundbogenarkaden im Innern. In der Frühzeit sind die Innenräume mit offenen Dachstühlen oder flachen Holzdecken ausgestattet, später werden Tonnen- oder Kreuzgratgewölbe eingebaut. Eine besondere Vorliebe – ebenfalls vermittelt durch die Römer – hatte man für Säulen als Stützen, obwohl sie nur mit großem Aufwand herzustellen waren. Ihre Kapitelle, auch wenn vegetabil oder figürlich ausgestaltet, bleiben blockhaft kompakt, die Grundform ist das einfache Würfelkapitell. Säulen und Kapitelle verwendete man oftmals erneut, erlesene Stücke importierte man sogar von weit her, wie z. B. aus Italien.

Für unser Thema „Romanik in Brandenburg“ müssen die von den Kunsthistorikern gebrauchten Kriterien etwas angepasst werden. Das betrifft zunächst die Datierung der Spätromanik, die sich bis fast 1300 verlängert. Der Grund liegt in der späten planmäßigen Besiedlung des Raums östlich der Elbe, die überhaupt erst nach 1150 beginnt. Während in Paris (St. Denis) seit 1140 schon die erste rein gotische Kirche errichtet wurde, nahmen die Siedler auf dem Weg in den Osten die althergebrachten architektonischen Vorstellungen mit, die sie von ihren Herkunftsorten kannten. Die vor Ort entstehende Architektur blieb traditionell, weil die Siedler so fernab, von den neuesten Strömungen der Kunst abgeschnitten waren.

Über 100 Jahre lang zeichneten sich die im Siedlungsgebiet geschaffenen Bauten durch eine gewisse Archaik aus und Weiterentwicklungen vollzogen sich nur langsam. Aus nachvollziehbaren Gründen herrschte das Prinzip der allergrößten Einfachheit. Anstelle von Säulen bevorzugte man leichter aufzumauernde Pfeiler und auf aufwändige Kapitelle verzichtete man zugunsten des Kämpfers, eigentlich einer Deckplatte, die hier aber aus einzelnen Quadern zusammengemauert wurde. Wegen des schwer zu bearbeitenden Feldsteins ist auch jegliche Ornamentik rar. Erst mit der Verwendung des Backsteins entstehen reichere Formen, z. B. rund gemauerte Säulen und aus Ton modellierte Schmucksteine sowie Schmuckfriese.

Wir wollen in dieser Publikation von „spätromanisch“ sprechen, so lange die Bauten den oben genannten Hauptkennzeichen der Romanik noch entsprechen und ein (sowieso meist nur geschätztes) Baudatum von 1200 bis 1270 aufweisen. Das Auftreten des spitzen Bogens werten wir nicht als spezifisches Erscheinungsbild der Gotik, solange er in gedrückter Form vorliegt oder weiterhin als nur kleine Öffnung in dicken, festungsartigen Mauern vorkommt. Vom Übergangsstil der Spätromanik zur Frühgotik (ca. 1250 – 1300) sprechen wir, wenn auf den Bau der Apsis verzichtet wird, drei lanzettartige Fenster die gerade Ostseite durchbrechen, nur noch Spitzbögen verwendet werden und die ersten (meist klobigen) Rippengewölbe im Innern eingezogen werden. Auch die Verwendung von Ziegelstein und Feldstein am selben Gebäude deutet auf diese Übergangsphase hin.

„Echte“ Gotik ist dagegen leicht erkennbar an der reinen Backsteinbauweise der empor strebenden Gebäude, reich durchfenstertem Mauerwerk mit Maßwerkfenstern, Rippengewölben und kompliziertem Tragwerk innen und außen. Die aus dem Backsteingebiet der brandenburgischen Romanik bekannten Schmuckfriese und Wandgliederungen werden nun in weiter entwickelter Form ein konstituierendes Merkmal der „Backsteingotik“, die sich im gesamten Norden und Osten Europas verbreitet.

Bauleute

Leider wissen wir viel zu wenig über die Entstehung romanischer Architektur in Brandenburg. Mangels erhaltener Dokumente sind wir auf die Analyse der Bauwerke selbst angewiesen um Fragen über Bauleute, Baupläne, Schulen, Baudaten beantworten zu können: Gab es Vereinigungen von Bauhandwerkern (Bauhütten), die einen Bau errichteten und dann weiterzogen, leitete ein baukundiger Mönch Laien beim Bau an oder brachten die Siedler einen Bauplan nebst einem Spezialisten mit und errichteten das Bauwerk selbst?

Bei großen und aufwändigen Bauten spricht alles für die Existenz einer Bauhütte, denn die Zeichnung des Entwurfs, die Vermessung des Baugrunds, die Errichtung von Gerüsten, das Verbringen des Baumaterials in große Höhe, die exakte Zurichtung der Feldsteine sowie die Organisation des Bauablaufs erforderte die Arbeit von Experten. Und schließlich weisen die erhalten gebliebenen Bauwerke auch einen großen Anteil von Übereinstimmung und entwickelter Handwerkskunst auf.

Kleinere Vorhaben, wie den Bau einer Dorfkirche, muss man sich dagegen eher als gemeinsames Projekt der Dorfbewohner unter Leitung eines mitgebrachten Fachmanns aus der alten Heimat oder eines Mönchs vorstellen. Für eine mehrteilige Anlage war ein Fachmann auf jeden Fall vonnöten, denn die Konstruktion des Triumphbogens und des Apsisbogens mit Halbkuppelgewölbe (Kalotte) erforderte den Bau eines hölzernen Lehrgerüstes, die Herstellung keilförmiger Steine für Rundbögen und solcher, die in die Kalotte eingepasst werden konnten. Das ging nicht ohne Kenntnisse von Mathematik, Geometrie und Physik und die Tatsache, dass die Bauten seit über 800 Jahren stehen und zerstörerische Ereignisse wie den 30jährigen Krieg und den Zweiten Weltkrieg überstanden, zeugt vom großen Können der damaligen Werkleute. Nur ganz wenige offenbaren statische Mängel, die sich in nachträglich angebauten Stützpfeilern und -mauern manifestieren. Die große Anzahl der Kirchen, die zeitgleich errichtet wurden und die geringe Finanzkraft der Neusiedler schließen die Existenz von speziellen Dorfkirchen-Bauhütten in der Regel aus. Da der Bau einer einfachen Saalkirche auch von den Siedlern allein bewältigt wurde, musste man einen Fachmann nur für die oben genannten Spezialfälle heranholen.

Baumaterialien

Obwohl kaum Reste von Vorgängern der spätromanischen Bauten entdeckt wurden, muss man doch davon ausgehen, dass der Steinbau erst ab der zweiten Generation der Einwanderer einsetzte. Davor müssen aber, insbesondere bei den Kirchen, einfache Holzbauten existiert haben, wie sie bei der slawischen Bevölkerung seit eh und je üblich waren. Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass man in der ersten Besiedlungsphase, in der man mit vielerlei Widrigkeiten zu kämpfen hatte, schon imstande war oder auch nur die Zeit dafür hatte, Ziegel zu brennen oder spröde Feldsteine auf ein ganz exaktes Maß zurechtzuhauen. Der Steinbau setzte deshalb erst ein, nachdem die Neusiedler das Land urbar gemacht hatten und es zu prosperieren begann. Das wird in den Jahren um oder kurz vor 1200 geschehen sein und nur wichtige Gebäude wie Kirchen, Klöster, Burgen und Stadtmauern, später auch Rathäuser, betroffen haben, die die dauerhaftere und stabile Steinbauweise verlangten. Holzbauten in Block- oder Fachwerkbauweise behielt man für Wohnhäuser noch Jahrhunderte lang bei, da sich die einfache Bevölkerung Aufwändigeres nicht leisten konnte. Aus denselben Gründen muss man sich die Dacheindeckung mit Reet oder mit Holzschindeln vorstellen. Ziegeldächer kommen erst mit der Verbreitung des Ziegelbaus zur Zeit der Gotik auf.

Die Ziegelherstellung erforderte außer Ton- auch Holzvorkommen für das Brennen sowie Meiler zur Herstellung von Holzkohle. Zudem mussten Holzmodeln zum Formen der Ziegel hergestellt und Scheunen zum Trocknen derselben errichtet werden. Weil diese Produktionsweise zeit- und kostenaufwändig war, kommt der frühe Ziegelbau zunächst nur bei Bauprojekten des Landesherrn und der Klöster infrage (ab 1180). Erst nach 1220 strahlt er von dort aus auf städtische Bauten und vereinzelt auch auf Dorfkirchen aus.

Für Dorfkirchen bevorzugte die Landbevölkerung in der Regel Feldsteine, die überall umherlagen und zur Bearbeitung des Bodens sowieso abgesammelt werden mussten. Die kristallinen Gesteine waren zwar mühselig zu verarbeiten, aber ein mit der Struktur von Feldstein vertrauter Steinmetz konnte in weniger als einer Stunde einen 5-seitig behauenen Block herstellen. Für den Bau einer vierteiligen Anlage benötigte man mehr als 10 000 Quader! (In der nur mittelgroßen Dorfkirche von Grubo im Fläming wurden einer Berechnung zufolge 7800 bearbeitete Feldsteine verbaut).

Den für die Vermauerung der Feldsteine unverzichtbaren Mörtel gewann man entweder aus Wiesenkalk, der in Sümpfen durch Aussinterung aus kalkhaltigem Grundwasser entstand oder durch (teuren) Import von Kalksteinen, die in einem aufwändigen Verfahren vor Ort zu diesem Bindemittel verarbeitet wurden. Dazu wurde der Kalkstein zerkleinert, gebrannt, gemahlen, mit Sand versetzt und in einer Grube mit Wasser angesetzt, dabei langfristig und kontinuierlich umgerührt. Fertiger Zement ist erst eine Erfindung des 17. Jh. Nachdem der Ort Rüdersdorf in den Besitz des Klosters Zinna gelangt war (nach 1230), konnte man dann preiswerter auf einheimische Kalkvorkommen zurückgreifen.

Die spätromanischen Bauten waren außen überwiegend steinsichtig, während im Innern Wandputz bevorzugt wurde. Dieser verlieh dem Raum ein ruhigeres Erscheinungsbild, hatte auch Vorteile beim Innenklima und eignete sich hervorragend zum Freskieren. Sehr viele, auch einfache, Dorfkirchen waren ausgemalt, aber die veränderte Haltung der Protestanten zum Bild im Kirchenraum sorgte dafür, dass Malereien übertüncht oder der Putz gänzlich abgeschlagen wurde.

Vorbilder

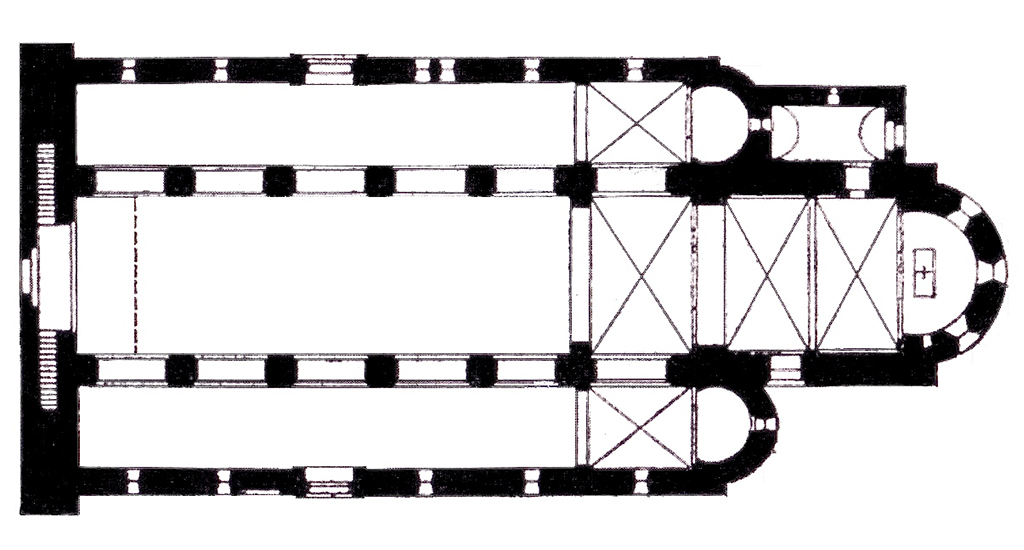

Für brandenburgische Dorfkirchen: Pretzien

Dass der Ursprung der romanischen Architektur der Mark Brandenburg im Magdeburger Raum liegt, lässt sich recht gut nachvollziehen. In Pretzien, östlich von Magdeburg, aber noch westlich der Elbe steht eine vierteilige Dorfkirche aus dem Jahre 1140. Pretzien war eine Pfründe des Magdeburger Liebfrauenklosters und Albrecht der Bär ließ die Kirche errichten. (Noch ältere Kirchen der Altmark gleichen Stils gehen sogar bis auf die Zeit um 1100 zurück). Bereits 80 Jahre früher als in Brandenburg zeigen sie genau den Stil der märkischen romanischen Kirchen, was die Annahme nahelegt, dass die aus unterschiedlichen Regionen stammenden Siedler ihre Vorstellung von zukünftig zu errichtender Architektur hier in dem Lande, das sie angeworben hatte, vermittelt bekamen und in die Mark mitnahmen.

Lediglich beim Baumaterial gibt es einen Unterschied zu Brandenburg: Pretzien wurde aus Gommern-Quarzit errichtet, einem Bruchstein, der in der unmittelbaren Umgebung abgebaut wurde. Im neu zu besiedelnden Lande gab es bis hin nach Rüdersdorf im Oderland keinerlei Bruchsteinvorkommen, so dass die Siedler, wollten sie einen Bau für die Ewigkeit errichten, auf die in der „märkischen Streusandbüchse“ auf den Feldern herumliegenden Findlinge zurückgreifen mussten. Deren schwierige Bearbeitbarkeit schloss Schmuckformen wie den Rundbogenfries, den wir in Pretzien noch finden, weitgehend aus. Die keilförmigen Steine für die Apsis und die Rundbögen, sowie die akkurat geschnittenen Ecksteine waren bereits eine bewunderungswürdige Leistung der Steinmetzen. Bewegen wir uns von Magdeburg in Richtung Osten, so finden wir (z. B. in Klepps oder Lübars) – noch in Elbnähe – bereits die Feldsteinarchitektur, die den Großteil der Romanik in Brandenburg ausmacht.

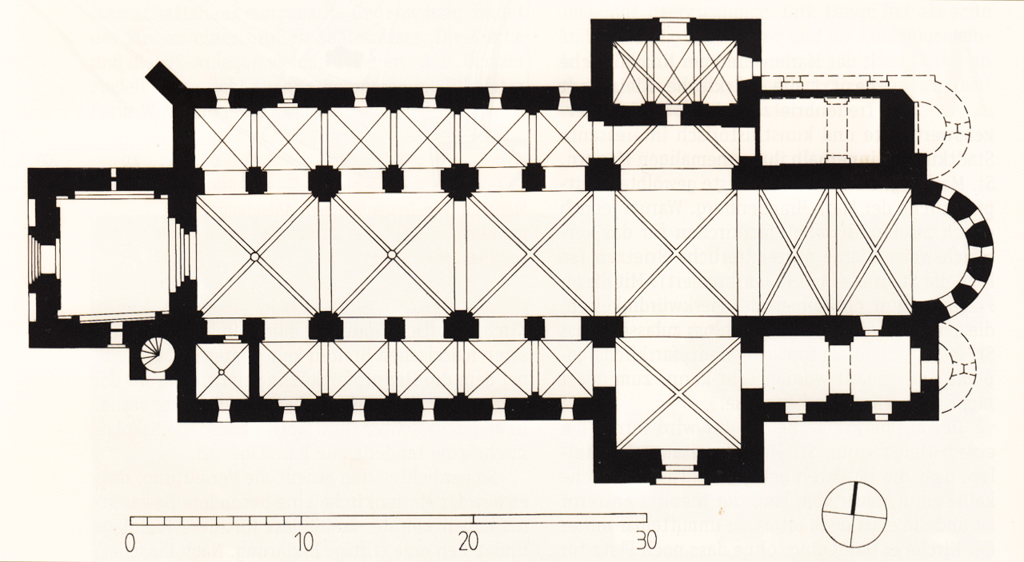

Für brandenburgische Stadtkirchen: Burg, Loburg

In Burg bei Magdeburg stehen gleich zwei stattliche Stadtkirchen aus diesem Material, die sich unschwer als Vorbilder für die Nikolaikirche in Berlin ausmachen lassen. Lediglich die, natürlich von Magdeburg beeinflusste, Zweiturmfassade unterscheidet sie von den märkischen Kirchen mit ihrem Westriegel. Ansonsten zeigen sie den üblichen Grundriss größerer Stadtkirchen: Hinter dem Westbau ein dreischiffiges Langhaus mit Pfeilerarkaden, einem breit ausladenden Querschiff ohne ausgeschiedene Vierung (d.h. ohne die in der Romanik üblichen nördlichen und südlichen Scheidebögen) und einem einschiffigen Chor mit Apsis. Im Querschiff befinden sich die Nebenapsiden. Eine flache Holzdecke überspannte alle Gebäudeteile. Das heutige leichte Holzgewölbe in St. Nikolai stammt erst aus späterer Zeit. Der Aufschwung der Gebiete östlich der Elbe begann erst durch die Besiedlung durch die Landesherrn Albrecht den Bären und den Erzbischof von Magdeburg, Wichmann von Seeburg, die Siedler aus den Niederlanden, dem Rheinland und (dem heutigen) Niedersachsen ins Land holten. Dieser Prozess setzte in den elbnahen Gebieten natürlich viel früher ein als in Brandenburg (ca. 60 Jahre) da dieses Land bereits konsolidiert und durch existierende Straßen und Wasserwege verkehrsmäßig viel besser erschlossen war.

Überraschend ist, dass die Architekturformen, die wir später in Brandenburg vorfinden, hier bereits alle vorgegeben sind, ein Indiz, dass der gesamte Landesausbau nach einem einheitlichen Plan durchgeführt wurde, obwohl es unterschiedliche Initiatoren gab. So diente als bevorzugtes Baumaterial in der glazialen Landschaft der Feldstein, den die Siedler auf den Feldern überall vorfanden und der bei der Urbarmachung sowieso abgeräumt werden musste. Erst wenn etablierte herrschaftliche und klösterliche Strukturen existierten, setzte auch die Produktion von Ziegeln und die entsprechende Bauweise ein. Aber nach wie vor erfolgte der überwiegende Teil aller Bauten, wie auch schon bei den Slawen, in Holzbauweise.

Die Schönheit von St. Nikolai in Burg beruht auf dem einheitlichen, geschlossenen romanischen Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes. Die nach der Reformation einsetzenden Umbauten fielen hier nicht so gravierend aus und wurden auch teilweise wieder beseitigt. Beeindruckend sind die sauber gequaderten Granitsteine, deren wechselnde Farben den Bau beleben. Im Innern befinden sich zwei Objekte aus der Bauzeit:, der gemauerte Altar mit originaler Deckplatte, auf der ein romanisches Weihekreuz eingraviert ist und der aus Trümmerstücken wieder zusammen gesetzte Taufstein, der ausweislich seiner Gesteinsart aus dem Rheinland hierher verbracht wurde.

In Loburg, unweit der Bischofsburg von Ziesar und der Burg und Stadtkirche von Wiesenburg, liegt die Ruine einer wüst gefallenen Stadtkirche, die schon 1190 dem Typus entspricht, der erst 50 Jahre später (in der zweiten Besiedelungsphase der Mark) unter den askanischen Markgrafen, den Brüdern Otto III. und Johann I., üblich werden sollte: Eine dreischiffige Basilika ohne Querschiff, mit einschiffigem Chor (dessen Apsis in der Gotik durch einen geraden Abschluss ersetzt wurde) und einem breiten Westriegel. Die Bauzeit der westlichen brandenburgischen Stadtkirchen muss logischer Weise etwas früher liegen als die der weiter östlichen, da der Besiedlungsprozess einen längeren Verlauf nahm.

Lediglich an den Arkaden des Schiffs wird die Nähe zur differenzierteren Architektur des Kunstzentrums Magdeburg ersichtlich: Die Stützen wechseln vom viereckigen zum achteckigen Pfeiler, auf den wiederum ein viereckiger und dann ein runder folgt.

Bauprojekte in Brandenburg

Fünf unterschiedliche Aufgaben öffentlichen Bauens stellten sich den Neuankömmlingen. Es ging um Planung und Errichtung von:

- Burgen

- Stadtarchitektur (Kirchen, Stadtbefestigungen, Rathäuser)

- Domen

- Klöstern

- Dorfkirchen

Burgen

Großartige, vom Landesherrn oder vom Kaiser errichtete Burganlagen findet man in Brandenburg nicht. Es waren eher Grenzfestungen, nicht gegen die Slawen, sondern gegen die beim Landesausbau mit den askanischen Landesherren konkurrierenden Magdeburger, Wettiner, Sachsen, Schlesier, Pommern und Dänen. Höhenburgen sind im brandenburgischen Flachland zwar selten, aber nicht ausgeschlossen, wie die Beispiele Rabenstein, Belzig und Stolpe zeigen. In der Regel sind die Burgen klein und bestehen aus nur wenigen Bauteilen. Von diesen hat sich aufgrund seiner stabilen Bauweise der Bergfried am häufigsten erhalten.

Weitere Bauteile sind Wehrmauern, Türme und bescheidene Wohnräume. Durch die Entwicklung der Kriegstechnik, die Burgenbauten später obsolet machte, haben sich aus spätromanischer Zeit nur Ruinen oder verbaute Reste erhalten, am eindrucksvollsten in Spandau, Belzig, Ziesar, Rabenstein und Stolpe. Als Baumaterial diente, wie bei der gesamten brandenburgischen mittelalterlichen Architektur, anfangs Feldstein und später Backstein.

Stadtarchitektur

Die ersten Bauten, die nach der Gründung von Städten begonnen wurden, waren Stadtkirchen und Stadtmauern. Privatgebäude errichtete man nach wie vor im preiswerteren Fachwerkbau, so dass als weitere mittelalterliche Steinbauten in den Städten nur noch Hospitalkapellen, Bettel- und Predigtordenskirchen und das Rathaus hinzukamen; diese allerdings erst später, zu Zeiten des gotischen Stils.

Baumaterial

Für die Stadtkirchen verwendete man anfangs Feldstein, da dieses Baumaterial reichlich vorhanden war. Die spätromanischen Kirchen zeichnen sich durch dickes Mauerwerk mit kleinen, rund oder gedrückt spitzbogigen Fenstern aus. Auch die Portale, die vielfach abgetreppt sind, gibt es sowohl rundbogig als auch spitzbogig. In der Anfangszeit hatten die Kirchen flache Holzdecken, wegen der erhöhten Brandgefahr trachtete man allerdings danach, sie nachträglich einzuwölben.

Erst gegen Ende der Spätromanik ging man dazu über, die Kirchen von Anfang mit Gewölben zu planen. Verwendet wurden dabei Kreuzgewölbe und dann relativ plumpe Rippengewölbe. Auch der Backstein fand Eingang in das städtische Baugeschehen, angeregt durch die Klöster. Später legten sich viele Städte eigene Ziegeleien zu.

Stadtkirchentypen

Während sich der Bau von Dorfkirchen an der bis zu vierteiligen Saalkirche orientiert, finden wir bei Stadtkirchen mit ihren deutlich größeren Abmessungen drei verschiedene Bautypen: Die Saalkirche mit Querschiff, Chor und Apsis (sowie Nebenapsiden am Querschiff), die Basilika ohne Querschiff mit einschiffigem Chor und Apsis (Nebenapsiden befinden sich am Ende der Seitenschiffe) und die Basilika mit dreischiffigem Langhaus, Querhaus und einschiffigem Chor mit Apsis (auch hier befinden sich die Nebenapsiden am Querschiff). Die klassische Basilika, wie sie in den Gebieten der Hochromanik häufig vorkommt, mit dreischiffigem Langhaus, Querhaus und dreischiffigem Chor mit Apsis und Nebenapsiden findet sich im Gebiet der Romanik in Brandenburg nur zwei Mal, bei der Klosterkirche von Jerichow und der Stadtkirche St. Marien in Treuenbrietzen.

Saalkirche mit Querschiff

Diese einschiffige, aber im Gegensatz zur Dorfkirche kreuzförmige Anlage mit Nebenapsiden im Querschiff und Westquerriegel kommt nur im Bereich der Feldsteinkirchen vor, wie in Belzig, Ziesar und Wusterwitz. Auch Wiesenburg gehört eigentlich zu diesem Typus, wurde aber später stark verändert. (Man nimmt an, dass der Westriegel abgetragen und das Schiff verkürzt wurde, so dass die jetzige Anlage auf dem Grundriss des griechischen Kreuzes übrig geblieben ist.)

Basilika ohne Querschiff

Dieser Typus findet sich zunächst im Backsteingebiet zwischen Brandenburg und Jerichow als dreischiffige querschifflose Pfeilerbasilika mit einschiffigem Chor und Westturm oder Westriegel. St. Nikolai in Brandenburg mit einem Baudatum von ca. 1170 ist das früheste Exemplar, es folgen Schönhausen und Sandau. In Feldstein taucht dieser Bautyp um 1190 in Loburg, dann in Massen in der Lausitz und ab 1230 auf dem Barnim auf, nachdem die Askanier ihren Herrschaftsbereich bis hierhin ausgedehnt hatten. Neben den eindeutigen Stadtkirchen in Altlandsberg und Strausberg findet man solche Basiliken auch in heutigen Dörfern wie Hohenfinow, Prädikow und Falkenhagen, wo man allerdings die Seitenschiffe nach der Reformation abgerissen hat.

Klassische Basilika

Die kreuzförmige Pfeilerbasilika mit einschiffigem Chor gibt es in Feldstein (nach dem Vorbild von Burg bei Magdeburg) mit Westriegel in Berlin (Nikolaikirche) und Zahna/Elster oder turmlos wie bei der Klosterkirche Zinna. In Backstein finden wir diesen Bautyp bei den großen Klosterkirchen, dem Dom zu Brandenburg, den Stadtkirchen von Treuenbrietzen und der Liebfrauenkirche in Jüterbog.

Spätere Veränderungen

Zur Gründungszeit war oftmals nicht klar, ob sich ein Ort auch wirklich zur Stadt entwickeln würde, deshalb finden wir heute viele Kirchen, die für ihren Ort viel zu groß sind. Das hat dazu geführt, dass man sie später oft verkleinerte, indem man z. B. die Seitenschiffe abriss (Liebfrauenkirche in Jüterbog, St. Nikolai in Treuenbrietzen, Prädikow und Hohenfinow). In Schönhausen/Elbe stoßen wir auf eine vollständig erhaltene Basilika, die aber für ihr Dorf viel zu groß wirkt. Von der Reformation an ist der Abriss der Seitenschiffe auf die Tatsache zurückzuführen, dass der hierarchisierte katholische Innenraum, in dem die einzelnen Teile der Kirche unterschiedliche Wichtigkeit besaßen (1. Platz des Altars [Apsis], 2. Raum für die Geistlichkeit [Chor], 3. Raum für die Gemeinde [Schiff], 4. Raum für Altäre und Grabmäler [Seitenschiffe]) obsolet wurde. Von alleiniger Wichtigkeit war nun die Verkündung von Gottes Wort, die von der Kanzel aus an die Gemeinde gerichtet wurde und deshalb war jetzt der Versammlungsort der Gemeinde – also das Kirchenschiff – das alleinige Zentrum des Gottesdienstes.

Dome

Auf dem historischen Gebiet der Mark Brandenburg gibt es nur zwei Dome, also Kirchen eines Bischofssitzes, aus der Besiedlungszeit: Brandenburg und Havelberg. Beide wurden nach Zerstörung im Slawenaufstand 983 ab 1160 unter Albrecht dem Bären wieder aufgebaut bzw. eingeweiht. Ihnen ist jeweils ein Prämonstratenser-Chorherrenstift angegliedert, das die Aufgabe hatte, den Gottesdienst der Kathedrale zu organisieren, Kleriker auszubilden und das neu gewonnene Gebiet zu missionieren. Aufgrund ihres frühen Baubeginns sind beide Kathedralen noch dem hochromanischen Baustil zuzuordnen. Den Dom von Havelberg erbaute man aus Gommern-Quarzit, einem Bruchstein aus Plötzky bei Magdeburg, der mit dem Schiff über die Elbe herantransportiert wurde. Da der Transportweg übers Wasser nach Brandenburg länger war und obendrein flussaufwärts führte, verwendete man beim dortigen Dom von Anfang an Backstein. Beide Kirchen erhielten eine Flachdecke, die aber in gotischer Zeit durch ein Gewölbe ersetzt wurde. Auch die übrige Architektur der Kirchen wurde in der Gotik stark überformt, jedoch sind die romanischen Ursprungsbauten noch gut zu erkennen. Beim Bauschmuck orientierte man sich am Liebfrauenkloster in Magdeburg, woher man auch komplett vorgefertigte Bauelemente wie Kapitelle, Säulenbasen und Konsolen bezog.

Klöster

Die Klöster der Prämonstratenser und Zisterzienser waren maßgeblich am Landesausbau beteiligt. Ging es den Prämonstratensern in erster Linie um die Christianisierung und den Aufbau einer kirchlichen Infrastruktur, beteiligten sich die Zisterzienser mit ihrer großen Anzahl von Konversen (Laienmönchen) auch am wirtschaftlichen Ausbau. Kenntnisse der Architektur, Ziegelbau, Stilformen wurden genau wie Krankenpflege und Arzneimittelkunde durch sie befördert, auch die Aufgabe der Schule nahmen sie wahr. Die architektonischen Einflüsse der Zisterzienserklöster Dobrilugk, Lehnin und Zinna kann man an den Dorfkirchen ihrer engeren Umgebung deutlich wiedererkennen, genauso wie den Einfluss des Prämonstratenserklosters Jerichow auf die Kirchen der nordwestlichen Mark Brandenburg. Der Benediktinerorden spielte östlich der Elbe keine so bedeutende Rolle wie anderswo, nur das 1239 vom brandenburgischen Landesherrn begründete Spandauer Nonnenkloster hatte durch seinen Reichtum einen gewisse Einfluss. Die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner kamen erst während der Phase der intensiven Städtegründungen durch die Markgrafen Johann und Otto in die Mark, außerhalb des von uns behandelten Zeitraums.

Dorfkirchen

Dorfkirchen sind das signifikanteste Zeichen der Eroberung und Besiedlung des Landes zwischen Elbe und Oder. Da fast alle anderen Gebäude aus vergänglichem Material gebaut waren, stellen sie die einzigen übrig gebliebenen Zeugen dieses Vorgangs dar. Schon bei der Zusammenstellung eines Siedlertrecks sorgte der Lokator auch für die Anwerbung eines Klerikers, dem für seinen Unterhalt ein Landstück zugesichert wurde, oftmals in einer Größe, dass er es auch fremd bewirtschaften lassen konnte, um sich seinen seelsorgerischen Pflichten hauptamtlich zu widmen.

Holzbauten als Vorgänger

Es erscheint nahezu ausgeschlossen, dass die Siedler gleich bei der Ankunft an ihrem neuen Wohnort mit dem Bau einer Kirche begannen, schließlich mussten sie zunächst ihr Überleben in der Fremde sichern, wozu das Verteilen der Parzellen und der Bau hölzerner Unterkünfte gehörte. Da alle mittelalterlichen Menschen fromm waren, werden sie ihre Gottesdienste unter freiem Himmel oder im Hause eines Siedlergenossen abgehalten haben. Erst als genügend Lebensmittel erwirtschaftet waren und man ohne zu Verhungern den Winter überstehen konnte, planten die Siedler einen Kirchenbau, einen hölzernen natürlich, wie beim Bau der Wohnhäuser auch.

Deshalb wird man sich die ersten Kirchen als Fachwerkbauten vorstellen müssen, denn diese waren weniger materialaufwändig und leichter zu bauen als Steinbauten. Beim Holzbau gibt es zwar auch Hinweise auf Stabbauten (Dorfkirche Haseloff) wie in Skandinavien, jedoch erforderte diese Bauweise, bei der das Bauholz aus Baumstämmen der Länge nach abgespalten und mit dem Beil bearbeitet wurde, erfahrene Zimmerleute. Jedenfalls werden die Siedler während der ersten zwei Generationen mit einfachen Holzgebäuden ausgekommen sein, was durch die Tatsache belegt wird, dass die Einwanderung ab den 1160er Jahren einsetzte, die frühesten dörflichen Steinbauten aber erst kurz vor 1200 errichtet wurden. Bevor es jedoch an den Bau eines Steingebäudes ging, musste zunächst einmal das Know-How dafür beschafft werden, höchst wahrscheinlich in den nächst gelegenen Klöstern.

Backstein oder Feldstein?

Das dort größtenteils verwendete Baumaterial, der Backsteinziegel, war aber für die Siedler alles andere als ideal. Die Ziegelherstellung erforderte, wie oben ausgeführt, erhebliche Ressourcen, doch die einzige Ressource, über die die Siedler verfügten, war die eigene Arbeitskraft. Deshalb ist es nahe liegend, dass sie sich für den Feldstein entschieden, der im märkischen Sandboden als Rest des eiszeitlichen Geschiebes massenhaft vorhanden war. Aber auch für den Feldsteinbau bedurfte es der Fachleute. Um die runden Steine in Quader zu verwandeln, musste man Techniken zur Bearbeitung des unglaublich harten Materials entwickeln, es musste Mörtel hergestellt und das Errichten eines Mauerverbunds gelernt werden. Es ist nahe liegend, dass die Klöster auch den Feldsteinbau beeinflussten, zumal eines von ihnen, Zinna, selbst einen perfekten Granitquaderbau besaß.

Architektur der Dorfkirchen

Ursprung und Form

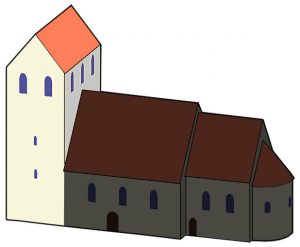

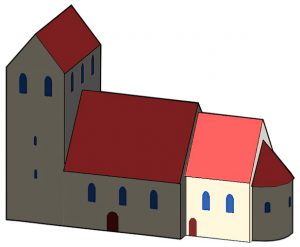

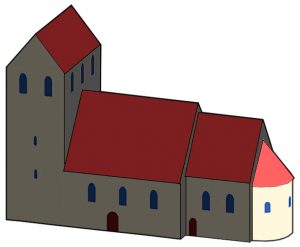

Wie anfangs bereits ausgeführt, geht die märkische Dorfkirchenarchitektur auf Vorbilder in der Altmark, heute Sachsen-Anhalt, zurück. Die dortigen Dorfkirchen von Seehausen und Pretzien sind sowohl über den Prämonstratenserorden als auch durch den Landesherrn Albrecht den Bären eng mit Brandenburg verknüpft. Sie entsprechen bereits um 1140 genau dem gleichen Typus, der sich in Brandenburg verbreiten wird: Schlichte, einschiffige Anlagen, die aus vier unterschiedlichen, standardisierten Baukörpern bestehen. Die oft dafür gebrauchte Fachbezeichnung „vollständige Anlage“ trifft den Sachverhalt nicht ganz, denn auch eine einschiffige Saalkirche mit nur einem Baukörper ist aus kirchlicher Sicht vollständig, kann doch in ihr genauso gut Gottesdienst gefeiert werden wie in einem differenzierteren Bau. Man sollte besser von einer vierteiligen Anlage sprechen, bestehend aus Westturm, Kirchenschiff, etwas kleinerem („eingezogenem“) Chor und Apsis.

Die typische, immer wiederkehrende Form der Dorfkirche beruht auf der Reduktion der „klassischen“ Bauteile einer romanischen Kirche auf das einfachst Mögliche einer Kleinkirche. Das „Westwerk“ oder die Doppelturmfassade wird zu einem massiven Riegel mit quer gestelltem Satteldach, das dreischiffige Langhaus zu einem einschiffigen, rechteckigen Saal. Der meist quadratische Chor, ebenfalls einschiffig, bleibt in seiner Größe etwas hinter dem Schiff zurück und bekommt, noch einmal größenreduziert, die Apsis angefügt. Auf Mehrschiffigkeit, Wölbung (bis auf die Apsis), Querschiff, Nebenapsiden sowie auf Bauschmuck wird meist verzichtet.

Bauweise

Steinerne Dorfkirchen wurden kaum in einem Zug errichtet, sondern benötigten im Mindesten eine Bauzeit von mehreren Jahren. Auch gab es manchmal Unterbrechungen über mehrere Jahrzehnte. Bei den Türmen konnten zwischen den einzelnen Bauphasen sogar Jahrhunderte liegen. So nutzte man während der langen Bauzeit den hölzernen Vorgänger weiter, während der Neubau um ihn herum in die Höhe wuchs.

Zuerst legte man ein Fundament aus unbearbeiteten Feldsteinen, die merkwürdigerweise ohne jegliche Mörtelverbindung (nach Art der zyklopischen Mauern im Altertum) nur geschichtet und mit eingeschlämmtem Lehm verfestigt waren. Die aufgehenden, jetzt vermörtelten Mauern wurden zuweilen durch einen Sockel gegliedert, der allerdings oft nicht mehr sichtbar ist, weil er unterhalb des beträchtlich angewachsenen Geländeniveaus liegt. Die Mauern der Feldsteinkirchen konstruierte man zweischalig: Eine innere und eine äußere Wand wurde mehr oder weniger sorgfältig mit Feldsteinquadern und Mörtel hochgemauert. Den Zwischenraum füllte man mit Mörtel, unbehauenen Feldsteinen und anfallenden Gesteinssplittern. In der Regel blieb die äußere Mauerschale steinsichtig, während die innere verputzt wurde, um Wandmalereien auftragen zu können. Möglich ist, dass einige Kirchen auch außen verputzt wurden.

Apsis und Chor wurden zügig hochgezogen und anschließend mit einer provisorischen Fachwerkwand verschlossen, um den Gottesdienst schnell zu ermöglichen. Erst danach folgten bei den vierteiligen Kirchen Schiff und Westturm. Auch steinerne Anbauten an einen hölzernen Vorgängerbau sind denkbar. Oft wurde der Turm zwar geplant, aber erst in einer dritten Bauphase realisiert, nachdem das Schiff vollendet war. Anbauten wie Sakristeien waren im ursprünglichen Bauplan selten vorgesehen.

Bauteile

Betrachtet man die vierteilige Anlage von Westen, wird man durch die Monumentalität des Ensembles, beginnend mit dem mächtigen Turm, beeindruckt; schaut man von Osten, so ergibt sich eine wunderbare Staffelung der verschiedenen Baukörper. Das relative Maßverhältnis der einzelnen Bauteile zueinander war lose vorgegeben, über die absolute Größe entschied der Bauherr. Bauschmuck findet man an einer brandenburgischen Dorfkirche nur selten und wenn schon, dann am ehesten an Backsteinkirchen, da deren Baumaterial besser formbar war. Neben den vierteiligen Anlagen existieren auch reduzierte Formen, bei denen bestimmte Bauteile weggelassen wurden (siehe „Weitere Bauformen“).

Turm

Jeder Teil der vierteiligen Anlage hat seine fest umrissene Bestimmung für das Ganze: Der Westturm, der sich als Querriegel trutzig vor den Kirchenbau legt und mit einem Satteldach gedeckt ist, enthält zunächst einmal die Kirchenglocken, wie man an den offenen Schallarkaden im Glockengeschoss hoch oben sehen kann. Dann symbolisiert er auch die Abwehr des Bösen und zeigt das christliche Kreuz (oder die Anwesenheit desselben im Innern) weit übers Land. Bei einem Teil der Kirchen existiert hier im Westen der Haupteingang zur Kirche.

Für den im Inneren des Turms im Erdgeschoss befindlichen rechteckigen Raum gibt es zwei Grundrisslösungen: Entweder er öffnet sich mit einem großen Bogen zum Kirchenschiff und bildet so eine Eingangshalle, in der auch Zeremonien wie Taufen und ähnliches stattfinden können, oder er stellt sich als abgetrennter, manchmal von außen gar nicht zugänglicher Raum dar. Dann könnte man ihn sich als Schutzraum vorstellen, in den sich die Dorfbewohner im Notfalle kurzfristig zurückziehen konnten.

Diese Bauvariante nun gleich zur „Wehrkirche“ zu erklären, wie das in Zeiten üblich war, als man sich den Landesausbau als kraftvolles Vordringen überlegener Deutscher gegen kulturell unterlegene, aber gefährliche und „wilde“ Slawen vorstellte, erscheint wenig plausibel. Eine Wehrkirche müsste mit Verteidigungsanlagen wie Mauern, Zinnen und Wehrgängen ausgestattet sein, man bräuchte einen sicheren Platz zur Aufbewahrung von Vorräten und Wasser und es müsste möglich sein, aus der Kirche heraus zu schießen, was hier durch die kleinen und hoch gelegenen Fenster ausgeschlossen war.

Auch der vielzitierte „Wehrbalken“, den man von innen vor die Kirchentüren schieben konnte und von dem sich noch Spuren in einigen Kirchen erhalten haben, lässt sich bei der Existenz mehrerer Türen leichter als eine preiswerte Verschluss-Variante erklären, anstelle eines aufwändigen, vom Schmied hergestellten Kastenschlosses.

Schiff (Langhaus)

Als nächster Bauteil, meistens von gleicher Breite wie der West-Querriegel (obwohl dieser auch gelegentlich über das Schiff auskragt), folgt das Kirchenschiff (auch Langhaus genannt), der größte Raum der vierteiligen Anlage. In der Regel ist es mit einer flachen Decke geschlossen, es gibt aber auch Gewölbedecken, die in zwei oder drei Jochen das Schiff überspannen. In einigen wenigen Beispielen ist dieser Raum zweischiffig ausgelegt, was die Einwölbung erleichterte oder sogar dreischiffig, wie bei einer großen Stadtkirche. Das Kirchenschiff ist der Raum für die Gemeinde, es kann entweder durch den Westturm betreten werden oder hat ein eigenes Portal auf der Nord-oder Südseite, manchmal auf beiden. Je nach Länge des Schiffs besitzt es drei bis fünf kleine romanische Rundbogenfenster auf jeder Seite.

Chor

Der sich daran anschließende Chor ist kleiner als das Schiff, weil er nur dem geweihten Priester dient. Wir sprechen hierbei vom „eingezogenen“ Chor, der gut zur Datierung einer Dorfkirche herangezogen werden kann. Ist er querrechteckig bis quadratisch, handelt es sich um eine frühe Anlage, ein längsrechteckiger weist auf eine Bauzeit ab 1240. Je nach Länge hat er in der Regel ein oder zwei rundbogige Fenster auf jeder Seite. Im Innern ist er vom Schiff durch eine Querwand mit einer großen rundbogigen Öffnung abgesetzt, dem so genannten Triumphbogen. Dieser Name ist dadurch erklärbar, dass ein Triumphbogen in die wesentlichen Räume der Kirche – Chor und Apsis – überleitet. Dort wird die Messe gelesen und der Triumph des Auferstandenen über den Tod zelebriert. Als Symbol dafür strahlt das Licht der aufgehenden Sonne durch die Ostfenster hinein.

Der Chor wird häufiger als das Schiff mit einem Gewölbe ausgestattet. Das mag daran liegen, dass dessen Konstruktion durch die geringeren Abmessungen erleichtert wurde und dass der Ort, wo der Kult zelebriert wird, dadurch besonders hervorgehoben werden sollte. Auch ist es der Teil der Kirche, in dem am häufigsten mit brennbaren Materialien wie Kerzen und Weihrauchgefäßen hantiert wurde. Somit war er durch eine Holzdecke besonders brandgefährdet. Oft wird die Abgrenzung zum Schiff auch durch Chorschranken und eine Treppenstufe zum dann etwas höher gelegten Chor akzentuiert. Manchmal ist in der nördlichen Seitenwand eine Sakramentsnische eingelassen, in der im Mittelalter die geweihten Hostien aufbewahrt wurden. Ein kleines rundbogiges Portal, die Priesterpforte, bildet einen separaten Eingang speziell für den Kleriker.

Apsis

Die Apsis markiert den heiligsten Teil der Kirche, den Ort, wo der Altar steht. Deshalb ist sie auch oft um eine Stufe gegenüber dem Chor erhöht. Sie ist immer eingewölbt (mit einer halben Kuppel) und besitzt in der Regel drei rundbogige Fenster als Symbol der hl. Dreifaltigkeit. Das Morgenlicht, das für die Gläubigen die Auferstehung symbolisiert, schien bei Sonnenaufgang durch die drei Fenster direkt auf den Altar. Später stellte man hier häufig ein Altarbild oder Tryptichon auf, weshalb die Drei-Fenster-Gruppe manchmal zugemauert wurde. Auch Wandmalereien dienten der besonderen Hervorhebung dieses Raums, oft sind sie noch noch in Resten erhalten.

Weitere Bauformen

Neben den vierteiligen Anlagen existieren auch reduzierte Formen, bei denen bestimmte Bauteile weggelassen werden. Am häufigsten ist dies der Turm, der die geringste liturgische Bedeutung besitzt. Wenn man bedenkt, dass für die Herstellung des Turms, der für das Abhalten des Gottesdienstes unerheblich war, bereits 40 Prozent des gesamten Baumaterials benötigt wurde, erscheint es plausibel, dass man einen solchen oft verspätet oder gar nicht in Angriff nahm.

Die am zahlreichsten anzutreffenden dreiteiligen Anlagen mit Schiff, Chor und Apsis besitzen oft einen auf der Westwand aufsitzenden Dachreiter für die Kirchenglocken. Wenn er zur ursprünglichen Planung der dreiteiligen Anlage gehörte, besteht seine Westseite aus Feldstein (Typus Dangelsdorf), während die übrigen drei Wände aus Gewichtsgründen in Fachwerk ausgeführt sind. Häufiger wurden diese Dachreiter aber erst später aufgesetzt, dann bestehen sie rundum aus Fachwerk. Auch andere Varianten sind denkbar: Turm, Schiff und gerade geschlossener Chor, also ohne Apsis; oder Turm, Schiff und Apsis.

Weiterhin gibt es zweiteilige Anlagen aus Schiff und Apsis, auch oft mit Dachreiter, sowie Turm und Schiff oder Schiff und Chor. Die einfachste Form der Dorfkirche besteht nur aus einem rechteckigen Saal, manchmal mit Apsis. Apsislose Kirchen mit gerade geschlossenem Chor und drei Fenstern in der Ostwand, die die heilige Dreifaltigkeit repräsentieren, kommen in der Regel erst im Übergangsstil zur Frühgotik auf. Hat eine romanische mehrteilige Anlage einen gerade geschlossenen Chor, ist meistens die Apsis abgerissen worden, oft zur Vergrößerung des Chors, aber auch bei Kriegsschäden.

Welche Bauform für eine Dorfkirche gewählt wurde, hing von der Größe der Gemeinde und ihrer Finanzkraft ab und wohl auch davon, ob genügend Fachleute für einen komplexeren Bau verfügbar waren. Generell finden wir in der Umgebung von Klöstern qualitativ hochwertigere Kirchengebäude.

Schmuckformen

Feldstein

Naturgemäß lässt der harte, schwer zu bearbeitende Feldstein kaum irgendwelchen Bauschmuck zu. Die Bauleute des Mittelalters konzentrierten sich deshalb auf die Gebäudeecken, die sie bewundernswert akkurat hochzogen und die Eckquader besonders sorgfältig bearbeiteten. Ansonsten begnügten sie sich (aber nicht einmal überall!) mit abgesetzten Geschossen am Westriegel, einem um das Gebäude umlaufenden Sockel oder – ganz vereinzelt – ins Mauerwerk eingelassenen Schmucksteinen mit verschiedenen Darstellungen von Kreuzen oder Schachbrettmustern.

Sie waren sich aber der Schönheit des Feldsteinmaterials bewusst, denn mit großer Sorgfalt wurden die verschiedenfarbigen Steine über die Flächen verteilt, wodurch diese belebt werden und das typische Erscheinungsbild einer Feldsteinkirche erzeugen. Schwarze Steine platzierte man gern an den Ecken um diese zu akzentuieren und manchmal hob man Portale hervor, indem sich im Gewände helle und dunkle Steine abwechselten oder stark symmetrisch bearbeitete Steine verbaut wurden. Zusätzlich kann ein zweiter Rundbogen aus kleineren Steinen als Schmuckelement vorkommen (Begleitbogen).

Die folgenden Abbildungen zeigen die besten Beispiele mittelalterlicher Steinmetzkunst in Brandenburg:

Backstein

Im Backsteinbau hatte man dagegen ganz andere Möglichkeiten Bauschmuck anzubringen. Das Baumaterial war viel kleinteiliger und wesentlich besser geeignet, zu Mustern verarbeitet zu werden als die schweren Feldsteine. Auch konnte man mühelos unterschiedliche Formsteine brennen, die als Schmuckelemente eingesetzt wurden. Große Mauerflächen gliederte man ganz einfach mit Lisenen (aus dem Mauerwerk hervortretenden Bändern) oder aus Ziegeln geformten Halbsäulen oder Pilastern. Die Abschlussflächen der Mauern unterhalb der Dachzone oder am Ende eines Geschosses boten sich besonders zur Verzierung an. Hier brachte man lange Bänder mit ständig wiederkehrenden Mustern (Schmuckfriese) an. Die einfachste Form ist das so genannte Deutsche Band (welches gar nicht deutsch ist, da es schon in karolingischer Zeit überall in Europa auftaucht), die einfache Unterbrechung der glatten Mauerfläche durch ein Band von über Eck gestellten Ziegeln. Sehr beliebt war zur Zeit der Romanik der Rundbogen- und später der Spitzbogenfries. Die Durchkreuzung zweier Rundbögen ergab den reizvollen Kreuzbogenfries, in dem bereits der Spitzbogen auftaucht. Winkelfriese, Rautenfriese und weitere Formen bereicherten die Backsteinarchitektur.

Kombinationen der Friese und Verwendung des Backsteinfrieses in Feldsteinarchitektur führten zu komplizierter Ornamentik.

Veränderungen spätromanischer Kirchenbauten als Folge der Reformation

Keine der brandenburgischen Dorfkirchen ist im Original erhalten geblieben. Brände, Kriegszerstörungen, Modernisierungen und Umbauten griffen erheblich in den Originalzustand ein. Scheinbar stilreine Bauten wie Pretzien oder Riedebeck sind das Ergebnis purifizierender Restaurationen der Neuzeit. Bei Backsteinbauten ließen sich die späteren Veränderungen viel leichter zurückbauen, weshalb man auf der Backsteinroute häufiger auf original erscheinende Gebäude trifft. Die gravierendsten Veränderungen an allen Kirchen bewirkte aber der Übertritt des Landes zum Protestantismus. Die Abschaffung des Heiligenkults, die Priorität der Verkündigung von Gottes Wort und die aktivere Mitwirkung der Gläubigen am Gottesdienst sorgten für durchgreifende Umbaumaßnahmen. Diese betrafen in erster Linie die Einrichtung, Seitenschiffe, Chor und Apsis, Fenster und Türen und die Ausmalung.

Neugestaltung des Innenraums

Dem Protestantismus war der hierarchisierte Kirchenraum fremd, im Prinzip benötigte er nur einen Versammlungssaal mit einer Kanzel als Mittelpunkt und einen Altar. Wand- und Deckenmalerei galt als „vom Glauben ablenkend“ und wurde vielfach übertüncht, viele Gemälde verschwanden aus den Kirchen. Die Abschaffung des Heiligenkults betraf auch die vielen Nebenaltäre, an denen sie verehrt wurden. Auch das Patrozinium, die Übertragung der Schutzfunktion für eine Kirche an einen Heiligen, spielte nicht mehr die gleiche Rolle wie im Katholizismus. Marien-, Liebfrauen- und Nikolaikirchen existierten zwar weiterhin unter diesen Namen, aber bei den meisten anderen Kirchen ging die Erinnerung an ihre Schutzheiligen verloren. Dazu trug auch der 30jährige Krieg bei, durch den viele Kirchenakten (das „Gedächtnis“ der Gemeinde) vernichtet wurden.

Mobiliar

Die Protestanten entfernten auch das „katholische“ Mobiliar wie Reliquienschreine, Beichtstühle, Heiligenstatuen und Chorschranken aus den Kirchen und ersetzten es durch solches, das kompatibler mit der reformatorischen Glaubensauffassung war. Dazu gehörte als erstes ein neues Kirchengestühl, das jedem Gemeindemitglied einen festen Platz zuwies. Oft wurde es mit Emporen zweistöckig angelegt, als Hufeisenempore füllt es in manchen Dorfkirchen den gesamten romanischen Innenraum. Der Kanzel als Ort der Verkündung und Auslegung von Gottes Wort kam eine besondere Bedeutung zu, deshalb entstanden ab der Renaissance vielfach neue, reich verziert mit Schnitzereien und Malereien. In einigen Kirchen stellte man Kanzelaltäre auf, eine Kombinination von beiden Elementen, wobei die Kanzel gleichsam über dem Altar „schwebt“. Möglichst jede Kirche sollte ein Musikinstrument besitzen, weshalb ab jetzt Orgeln, oft mit reich verziertem Prospekt, die Westempore ausfüllten. Der Gutsherr als weltlicher Patron des Gotteshauses (für dessen Erhaltung er zuständig war), nahm sich das Privileg heraus, das Kirchengestühl durch eine – oft verglaste – Patronatsloge mit bevorzugtem Blick auf die Kanzel zu erweitern. Vieles von diesem Mobiliar fiel dem 30jährigen Krieg zum Opfer und wurde beim Wiederaufbau durch solches aus dem Barock und dem Klassizismus ersetzt.

Seitenschiffe

Seitenschiffe, die es zwar in nur wenigen Dorfkirchen, aber in allen Stadtkirchen gab, wurden durch die Reformation obsolet, weil in ihnen überwiegend Nebenaltäre standen, die für die Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes keine Rolle mehr spielten. Deshalb riss man die Seitenschiffe häufig ab, insbesondere wenn sie baufällig waren oder bei Kriegsereignissen beschädigt wurden. Die Mittelschiffsarkaden vermauerte man mit dem Abbruchmaterial der Seitenschiffe, was ihnen besonders von außen ein unschönes, geflicktes Erscheinungsbild eintrug. Im Inneren war das Mauerwerk in der Regel verputzt, weshalb die Zerstörung dort nicht gleichermaßen sichtbar war.

Chor und Apsis

Der Chor als dem geweihten Priester vorbehaltener Raum mit eigenem Zugang (der Priesterpforte) entsprach ebenfalls nicht mehr den Vorstellungen der protestantischen Liturgie. Das führte zum Abriss eventuell vorhandener Chorschranken und zur Vermauerung vieler Priesterpforten. Die im Verhältnis zum Schiff reduzierten Maße des Chors bewogen viele Gemeinden dazu ihn abzureißen und – oft mit dem alten Baumaterial – in den Abmessungen des Schiffs wieder zu errichten. Manchmal baute man dabei sogar die romanischen Portale wieder ein.

Auch die romanische Apsis erfuhr im Protestantismus einen Bedeutungsverlust. Der Altar, der hier früher platziert war, rückte näher zu den Gläubigen nach vorn oder ins Zentrum des Gotteshauses. Das führte zum Abriss vieler Apsiden und zur Bevorzugung des geraden Chorabschlusses. Oftmals ging der Abriss der Apsis mit der Vergrößerung des Chors einher, so dass die Gemeinde einen einheitlichen, lang gestreckten Saal erhielt, in dessen Mitte Kanzel und Altar platziert wurden. All diese Veränderungen sind durch Baunähte und Wechsel des Baumaterials außen am Bau noch gut zu erkennen und es ist für den Kundigen ein Vergnügen, die Geschichte eines Gebäudes aus der Außenhaut gleichsam „abzulesen“.

Fenster

Am gravierendsten betraf der nachreformatorische Umbau die Originalfenster der romanischen Dorfkirchen. Schießscharten ähnlich, außen rundbogig, ließen sie nur wenig Licht in den Innenraum. Im Katholizismus stellte das keinen Nachteil dar, denn der illiterate Gläubige musste den auf lateinisch zelebrierten Gottesdienst zum Klang gregorianischer Choräle in derselben Sprache überwiegend passiv verfolgen, wozu der mystisch dunkle Raum sehr gut passte. In Zeiten zunehmender Bildung, auch der bäuerlichen Bevölkerung, erwartete die protestantische Glaubenslehre nun eine aktivere Rolle der Gläubigen während des Gottesdienstes. Martin Luther hatte die Bibel ins Deutsche übersetzt, Paul Gerhard hunderte von Kirchenliedern geschrieben. Damit die Gläubigen Bibel und Gesangbuch auch in der Kirche benutzen konnten, musste mehr Licht als zuvor hinein gebracht werden. Dafür brach man große, korbbogige Fenster in die romanischen Wände, bevorzugt in die Südwand, weil aus dieser Himmelsrichtung das meiste Licht kam. Die in der dunklen Nordseite verblieben gelegentlich im Originalzustand, während die anderen durch den Einbruch der neuen entweder vernichtet oder ihre Reste vermauert wurden. In letzterem Zustand sind sie am Außenbau vielfach noch gut zu erkennen und erzählen uns Heutigen vom damaligen Aussehen der Kirche, welches das jetzige zweifellos übertroffen hat. Die neuen Fenster nehmen keine Rücksicht auf die Proportionen des romanischen Gebäudes, häufig sind sie von Putzfaschen umrandet, die auf dem Feldsteinmauerwerk als Fremdkörper wirken oder die neuen Gewände sind in Backstein ausgeführt, was ebenfalls nicht zu den Granitquadern passt.

Türen

Portale waren zwar nicht in gleichem Maße von Umbauten betroffen wie Fenster, aber dennoch brachte der Protestantismus auch hier einen Wandel. Ein einziger (möglichst großer) Eingang in die Kirche wurde für ausreichend befunden, deshalb mauerte man oft die „überzähligen“ zu. Gelegentlich gestaltete man sie zu Fenstern um, indem man sie nur bis zur halben Höhe vermauerte und den Rundbogen zur Belichtung des Erdgeschosses nutzte, das durch den Einbau der Emporen besonders dunkel war. Man bevorzugte Eingänge von Westen, deshalb wurde in manche Westriegel ein vorher dort nicht existierendes neues Portal hineingebrochen und das an anderer Stelle existierende, original romanische, zugesetzt.

Malerei und Skulptur

Wie oben bereits erläutert, verschwanden seit der Reformation viele mittelalterliche Fresken unter Putz und weißer Tünche. Die Themen der Altarbilder wurden auf die für den Protestantismus wesentlichen wie Taufe, Predigt, Abendmahl, Kreuzigung und das Pfingstereignis reduziert, während die Heiligenbilder größtenteils ausgemustert wurden. Das betraf auch viele Schnitzaltäre, deren Heiligenfiguren man nun nicht mehr brauchte. In Sieversdorf im Oderland (Templer-Route) findet sich ein kurioses Beispiel für die Konversion katholischer Bildnisse in protestantische: Eine Darstellung heiliger Jungfrauen wurde für ihre neue Bestimmung als 12 Apostel umgeschnitzt und ihnen dabei Bärte, Attribute und neue Kleidung appliziert.

Wurden protestantischen Kirchen neu ausgemalt, dann vorwiegend mit Ornamenten, die auch Gestühl und Emporen, Patronatsloge und Orgel, Kanzel und Altar verzierten. Wandmalerei beschränkte sich auf die Akzentuierung des Triumphbogens, der Türen oder Fenster. Bildliche Darstellungen kommen nur noch auf dem Altarbild, den Wangen der Kanzel und auf Epitaphien zum Einsatz.

Die Schönheit einer romanischen Dorfkirche entdecken

Die wechselvolle Geschichte der Dorfkirchen aus Spuren der Veränderung innen und außen abzulesen, ist von hohem Reiz. „Ausgefranste“ Gesimse, verputzte Giebel und „gestörtes“ Mauerwerk zeugen außen von starken Zerstörungen (besonders der Dachzone) durch Kriegsereignisse, während vermauerte Türen und Fenster sowie neu eingebrochene Wandöffnungen von neuen Nutzungsanforderungen erzählen. Barocke Schweifhauben auf dem Westturm oder Dachreiter aus Fachwerk sowie Sakristei- und Gruft-Anbauten aus unterschiedlichen Jahrhunderten verleihen den Gebäuden ein malerisches Aussehen und machen sie – trotz oftmals ähnlichen Grundrisses – einzigartig und unverwechselbar.

Auch im Innern kann man auf Entdeckungsreise gehen, vielfach findet man noch den originalen Altarblock, romanische oder frühgotische Taufsteine, die Sakramentsnische im Chor, gelegentlich spätromanische Bodenfliesen, ganz selten alte Glasfenster. Oftmals hat man auch originale Wandmalereien unter protestantischer Tünche wieder hervorgeholt und restauriert. Wenn auch nicht aus der Zeit der Romanik, so haben sich doch viele sehr schöne Einrichtungsgegenstände aus der Gotik erhalten: Tryptichen, Schnitzaltäre, Altaraufsätze und aus dem Barock Leuchter, Kruzifixe und Ähnliches. Auch die Kanzeln und das Kirchengestühl aus der Zeit nach der Reformation, das in der Regel das Kirchenschiff total zustellt, sind oft von großer Schönheit, ganz zu schweigen von den Orgeln, von denen sich in Brandenburger Dorfkirchen hervorragende Exemplare finden.

Leitfaden zur Annäherung

Mit Hilfe des folgenden Leitfadens kann man sich leicht der Schönheit einer märkischen Feldsteinkirche annähern:

- Beim Überland-Fahren in Brandenburg: Wenn Sie eine Feldsteinkirche sehen, halten Sie an, es lohnt sich fast immer.

- Gehen Sie einmal um das Gebäude herum und lassen Sie den Gesamteindruck auf sich wirken. Stellen Sie fest, um welche Teile einer kompletten 4-teiligen Anlage es sich hier handelt.

- Achten Sie auf die Akkuratesse des Mauerwerks.

- Begutachten Sie die Portale nach ihrem Zweck und bestimmen Sie die Bogenform.

- Begutachten Sie die Fenster nach Anzahl und bestimmen Sie die Bogenform.

- Suchen Sie Spuren alter Portale und Fenster im Mauerwerk und stellen Sie deren Bogenform fest.

- Versuchen Sie das Gebäude zu datieren: Noch 12. Jahrhundert, Anfang – Mitte – Ende des 13. Jahrhunderts, 14. Jahrhundert oder noch später.

- Suchen Sie nach Veränderungen, die im Verlauf der Geschichte vorgenommen wurden, wie Anbauten, veränderte Dachformen, veränderte Türme.

- Suchen Sie Spuren von Kriegseinwirkungen („gestörtes“ Mauerwerk, Ausbesserung mit Ziegelsteinen, Ergänzungen in Fachwerk, veränderte Dachzone).

- Eruieren Sie, wie man in das Bauwerk hineinkommt. Hat jemand den Schlüssel, gibt es feste Öffnungszeiten, gibt es Nachbarn, einen Pfarrer, eine Telefonnummer?

- Betrachten Sie Turmraum, Schiff, Chor, Apsis von innen. Gibt es Gewölbe? Wenn ja, aus welcher Zeit?

- Suchen Sie nach architektonischen Relikten aus der Erbauungszeit: Triumphbogen, Fußbodenfliesen, originale Fensteröffnungen, Sakramentsnische, Taufstein.

- Suchen Sie Reste mittelalterlicher Malerei. Was stellen sie dar? Gibt es Weihekreuze?

- Suchen Sie nach mittelalterlichen Ausstattungsstücken: Taufstein, Altar, Altarbild, Schnitzaltar, Kruzifix, Kelch, Skulpturen.

- Beachten Sie auch die protestantische Ausstattung: Kanzel, Empore, Orgel, Bänke, etc.

Schwierige Datierung

Ein schwieriges Kapitel ist die Datierung der spätromanischen Bauwerke. In alten Quellen existiert kein einziges Baudatum einer Dorfkirche. Bei Kirchen und insbesondere Klöstern ist häufig das Stiftungsdatum bekannt, das aber noch nichts über den tatsächlichen Baubeginn, bzw. die Vollendung aussagt. Auch das Weihedatum ist nicht aussagekräftig genug, da manche Bauten auch vor der Weihe schon genutzt wurden. Dasselbe gilt für das Stadtgründungsdatum, denn mit der Aufführung von steinernen Gebäuden wurde oft erst viele Jahre später begonnen. Oft ist ein Datum bekannt, von dem wir aber nicht wissen, auf welches Ereignis es sich bezieht. So wird beim Kloster Zinna das Datum 1226 heute nicht mehr auf die Weihe der Klosterkirche, sondern auf den Beginn der Wiederaufbauarbeiten nach den Unruhen von 1179 bezogen.

Datierung durch Stilvergleich

Überwiegend ist man deshalb auf Stilvergleiche mit anderen Gebäuden, die z.B. auf naturwissenschaftliche Weise datiert wurden, angewiesen. Aber auch da gibt es Tücken. Eine Methode wie die Dendrochronologie zur Bestimmung des Alters von Bauhölzern muss höchst vorsichtig gehandhabt werden, da man nicht ausschließen kann, dass ein untersuchter Balken vielleicht bei Reparatur- oder Wiederaufbauarbeiten ein zweites Mal verwendet wurde. Stiluntersuchungen von Malereien können dabei helfen, einem Gebäude ein Mindestalter zu geben, doch zur Bestimmung des exakten Baudatums taugen sie nicht, da schwer nachzuweisen ist, wie lange nach der Fertigstellung des Baus sie angefertigt wurden. Dagegen gibt die Wahl des Baumaterials und die Qualität seiner Bearbeitung wertvolle Hinweise zur Datierung.

Richtlinien zur Datierung

Am Feldsteinbau in Brandenburg von 1200 bis 1300 kann man vier unterschiedliche Phasen feststellen:

Phase 1

Findet man an einer Kirche bei Portalen, Fenstern und Innenbögen ausschließlich Rundbögen und ist das Mauerwerk aus nur außen bearbeiteten Feldsteinen gefügt, so gehört dieses Bauwerk ins letzte Viertel des 12. Jh., denn das Streben nach Perfektion und die Fähigkeit zur exakten Steinbearbeitung mussten sich erst entwickeln.

Phase 2

Dagegen kann man Dorfkirchen, die stilreine romanische Formen, sauberes Feldsteinquaderwerk in einzelnen Lagen (bei dem die Quader auf fünf Seiten sauber behauen sind) und die die drei- oder vierteilige Form aufweisen, ins erste Drittel des 13. Jh. datieren.

Phase 3

Wenn Spitzbögen und Rundbögen gemischt auftreten und die Akkuratesse des Mauerwerks etwas nachlässt, gehört der Bau ins zweite Drittel des 13. Jh. Das Nachlassen der Quaderqualität ist eine Folge der Verknappung des Baumaterials. Bei sauberer Quaderung ergab sich ein hoher Verlustanteil am Stein. Wegen zunehmender Bautätigkeit bei gleizeitig rarer werdendem Baumaterial verzichtete man deshalb allmählich auf die exakte Quaderung.

Spitzbogige Fenster, nachlassende Akkuratesse. Obergadenfenster der Stadtpfarrkirche Strausberg.

ebenda

Phase 4

Schließlich wird das Mauerwerk noch nachlässiger, die – teilweise rund belassenen – Feldsteine müssen mit Bruchmaterial „verzwickelt“ werden, damit sie beim Mauern nicht herunterfallen. Schon in der Anfangsphase des Feldsteinbaus hatte man diese Methode angewendet. Nun aber dominieren die Formen der Gotik an Fenstern und Portalen, Rippengewölbe aus Ziegelstein werden eingezogen. Gebäudeecken, Fenster- und Türgewände führt man zunehmend in Ziegeln aus, weil exakte Linien mit diesem Material viel einfacher und mit wesentlich geringerem Arbeitsaufwand herzustellen waren.

Dies beginnt in der Zeit ab 1300 und setzt sich auch später noch fort. Der Grund für diese „Rückkehr“ zur archaischen Bauweise liegt in der weiteren Verknappung des Feldsteinmaterials, die durch intensive Bautätigkeit nach dem Teltow-Krieg begründet ist. Nur bei wenigen gotischen Kirchen wird noch Feldstein verwandt ( z. B. bei der imposanten Fassade der Nikolaikirche in Jüterbog), in der Regel setzt sich im 14. Jh. der Backstein als Baumaterial durch.

Eine rein schematische Datierung nach diesen Merkmalen ist jedoch nicht immer zielführend, da es auch Abweichungen und Sonderformen gibt. Entscheidend ist der Gesamteindruck des Gebäudes unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen.