Die Stadt wird erstmals im Jahre 1007 in einer Chronik von Bischof Thietmar von Merseburg als „Jutriboc“ erwähnt. Thietmar, der Geschichtsschreiber der Ottonen, befand sich damals auf einer Expedition in die feindlichen Slawenlande östlich der Elbe und muss den Ort als slawische Verteidigungsanlage (Burgwall) wahrgenommen haben. Ob auch der Ortsname slawisch ist oder von den Slawen aus einem alten germanischen Namen umgeformt wurde, spielt heute in der Geschichtsschreibung keine so bedeutende Rolle mehr wie noch im 19. Jh., wo man die germanische Vergangenheit Brandenburgs hoch- und die slawische herunterstilisierte.

Für 150 Jahre schweigen nach dieser Erwähnung die geschichtlichen Quellen, bis Albrecht der Bär 1157 die nachhaltige Besitznahme des Landes östlich der Elbe in Angriff nahm. Das geschah in Konkurrenz zu anderen weltlichen und geistlichen Fürsten, wie Erzbischof Wichmann von Magdeburg, der im Raum Jüterbog eigene Interessen verfolgte. Er etablierte eine stiftsmagdeburgische Exklave zwischen den beiden askanischen Besitztümern Mark Brandenburg im Norden und dem Herzogtum Sachsen im Süden, Jüterbog machte er zu einem deutschen Burgward. (Die Burg ist heute verschwunden und nur der Name „Schlossberg“ erinnert noch an ihren Standort). Als Hauptkirche des Jüterboger Raumes begründete er 1161 die Marienkirche, die zweitälteste Kirche im Gebiet zwischen Elbe und Oder. Von ihr sind Reste in der heutigen Liebfrauenkirche verbaut.

Inhalt

Jüterbogs frühes Stadtrecht

Der Burgward entwickelte sich schnell zum Fernhandelszentrum, da sich unweit der Liebfrauenkirche die Fernstraßen Magdeburg – Frankfurt (Oder) – Stettin und Leipzig – Wittenberg – Berlin kreuzten. Um sein Territorium weiter zu entwickeln, berief Wichmann im Jahr 1170 Zisterziensermönche aus Altenberg bei Köln und siedelte sie im nahe gelegenen Zinna an. Schon 1174 wurde Jüterbog das Stadtrecht verliehen, es ist das zweitälteste des heutigen Landes Brandenburg. In der Urkunde wird die Stadt als Ausgangspunkt und Haupt der „provincia Iutterbogk“ bezeichnet. Dieses Gebiet umfasste das Kloster Zinna sowie die Städte Luckenwalde und Trebbin und erstreckte sich nach Norden bis zum Seddiner See vor den Toren Potsdams. Jedoch erschütterten im Jahre 1179 Auseinandersetzungen zwischen Slawen und Siedlern das erzbischöfliche Territorium, wobei die Mönche das Kloster Zinna verließen und nach Jüterbog flüchteten.

Nach dem Ende der Unruhen verlegten die Stadtbürger das Ortszentrum weg von der erzbischöflichen Burg direkt an die Kreuzung der beiden Fernstraßen. Dort entstand ein großer Marktplatz, der ausschließlich dem Fernhandel diente. Unweit davon errichteten sie zur Zeit der Gotik die mächtige Stadtkirche, die als Patron den Schutzheiligen der Kaufleute, den heiligen Nikolaus, erhielt. Die neue Siedlung wurde zunächst mit einer Befestigung aus einem mit Grundwasser gefüllten Graben und einem Erdwall umgeben, der um 1200 mit Holzpalisaden und Tortürmen versehen wurde. Erst um 1300 entstand die massive Stadtmauer mit den drei Haupttoren (Dammtor, Zinnaer Tor und Neumarkttor). Als weitere gotische Bauten des Mittelalters entstanden der Klosterhof von Zinna, das Rathaus und die Franziskanerkirche.

Liebfrauenkirche (Marienkirche)

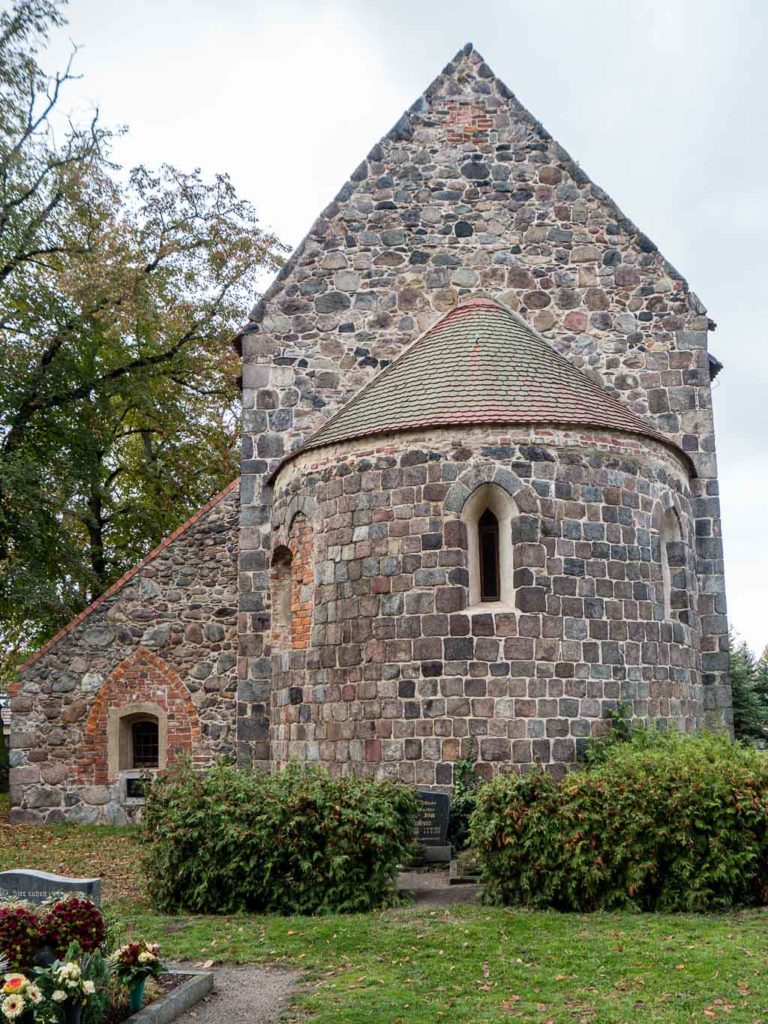

Die1174 eingeweihte Marienkirche war als geistliches Zentrum des erzbischöflichen Territoriums großzügig geplant: Eine kreuzförmige Basilika mit Turm, Querschiff und Apsis . Doch scheint auch sie (wie die Klosterkirche Zinna) bei den Unruhen 1179 in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein, denn das Baumaterial wechselt von Feldstein an der Fassade auf Backstein im Schiff und Querhaus. Die Stilformen des Backsteinbaus mit gedrückten Spitzbögen weisen eher auf eine Fertigstellung im ersten Viertel des 13. Jh. hin. Auch geriet die Bedeutung der Kirche durch den Bau der Stadtmauer und die Verlegung des Stadtzentrums ins Hintertreffen, weil sie jetzt außerhalb, in der so genannten Dammvorstadt lag.

Diesen Bedeutungsverlust versuchte der bischöfliche Landesherr 1282 durch die Gründung eines Zisterzienserinnenklosters „Zum Heiligen Kreuz“ zu kompensieren, in das die Liebfrauenkirche einbezogen wurde. Dennoch blieb sie aber auch Pfarrkirche der Dammvorstadt. Bei den Umbauten verzichtete man auf den Bau des ursprünglich vorgesehen (im Grundriss erahnbaren) Turms im Westen, weil Zisterzienserkirchen turmlos sein sollen. An seiner Stelle ist im Innern eine Nonnenempore oder der den Laien vorbehaltene Raum der Klosterkirche denkbar. Spuren davon existieren nicht mehr, abgesehen von zwei Pilastern im westlichen Teil des Schiffs (heute Winterkirche). Nach Brauch der Zisterzienser wurde über der Vierung ein Dachreiter errichtet und man baute eine gotische Klausur an die romanische Kirche an. Etwa um 1480 kam ein spätgotischer Chor hinzu.

Von der Reformation bis heute

Nach der Reformation hob man das Kloster 1557 auf und riss nicht mehr benötigte Bauteile ab, lediglich der nördliche Klausurflügel blieb erhalten. Die Liebfrauenkirche wurde zur evangelischen Gemeindekirche. Wegen der entfallenden Einkünfte des Klosters fehlte das Geld für ihren Unterhalt und der Verfall begann. 1571 trug man den baufälligen Dachreiter ab und errichtete stattdessen ein hölzernes Glockenhaus neben der Kirche. Auch die beiden Seitenschiffe mussten 1798 abgerissen werden, weil keine Mittel für die Renovierung zur Verfügung standen. Man vermauerte die Arkaden des Schiffes und versah sie mit korbbogigen Fenstern. Erst ab Ende des 19. Jh. erkannte man den Wert des Bauwerks wieder und es erfolgten erste Restaurierungsmaßnahmen: 1890 Generalrenovierung und Neubau des Turms, 1936/38 die Bemalung der flachen Holzdecke nach alten Vorlagen und in den Jahren 2000 bis 2005 die Sanierung des Äußeren mit Neueindeckung der Dächer.

Inneres

Das weiß verputzte Innere der Liebfrauenkirche orientiert sich am ursprünglichen Erscheinungsbild. So sind die Arkaden des Mittelschiffs noch gut zu erkennen, weil die Wandstärke der Vermauerung viel geringer ist als die der Pfeiler. Auch die (hier sehr dünn ausgefallenen) Kämpferplatten auf den Pfeilern sind noch gut sichtbar. Die an alten Vorbildern orientierte Bemalung der Deckenbretter unterstreicht den feierlichen Raumeindruck eines romanischen Kirchenschiffs.

Besonders eindrucksvoll wirkt die mit vier großen (auf halbrunden Pilastern stehenden) Bögen ausgeschiedene Vierung. Die Kanzel und die Taufe stammen aus der Renaissance und die 1737 vom Berliner Orgelbauer Joachim Wagner geschaffene Orgel aus dem Barock, ansonsten enthält der Innenraum nur noch wenig Altes.

Grundriss

Die Kirchen der beiden benachbarten Dörfer, die jetzt zu Jüterbog gehören, Neumarkt und Werder, stammen noch aus der Romanik.

St. Jakobi, Neumarkt

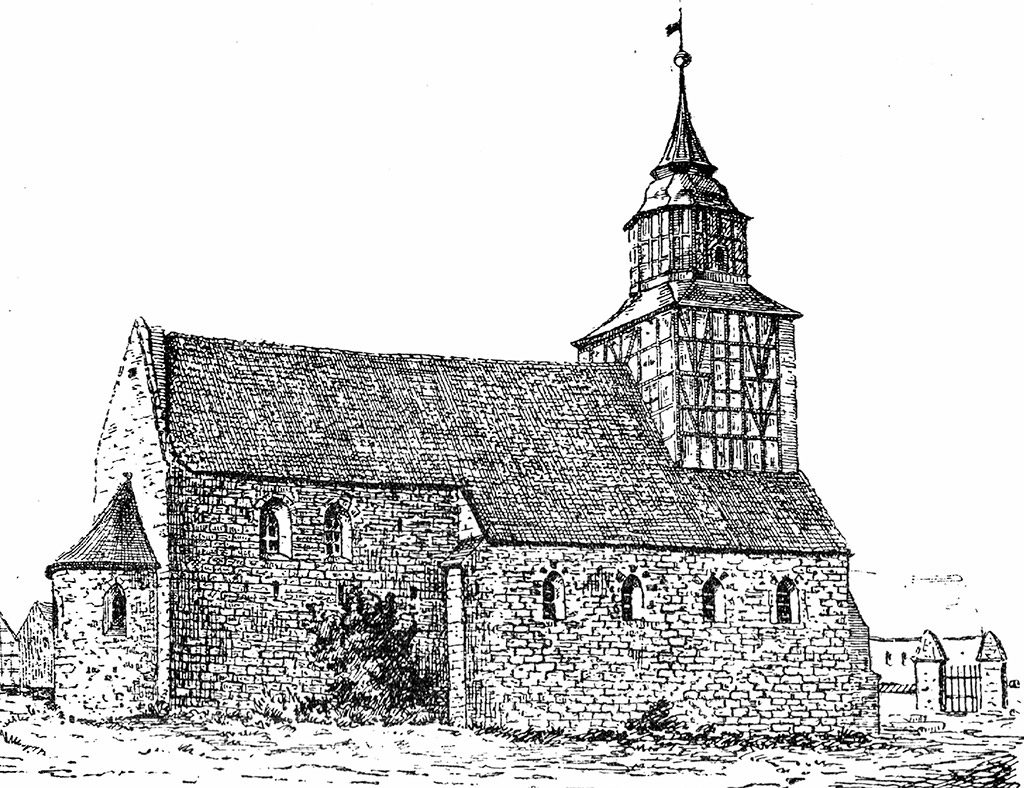

Da der Marktplatz von Jüterbog für den Fernhandel vorgesehen war, hielt man den lokalen Markt im direkt benachbarten Dorf Neumarkt ab. Die im Jahre 1218 erstmals erwähnte Dorfkirche ist wohl auch um diese Zeit entstanden; wie viele andere Vorstadtkirchen ist sie dem Heiligen Jakobus geweiht. Der romanische Feldstein-Quaderbau zeigt die für den Fläming charakteristische dreiteilige Form: Halbrunde Apsis, Chor und Langhaus, hier mit erhöhtem Chor und originalen, leicht spitzbogigen Fenstern. Hinzu kommt ein hölzerner Dachreiter auf der Westseite.

1725/26 wurde dieser durch den heutigen Glockenturm ersetzt, der eine massive Wetterseite und drei Seiten mit ausgemauertem Fachwerk sowie einen Glockenstuhl für drei Glocken besitzt. Das Innere mit seiner tonnengewölbten Barockdecke und der Einrichtung aus der gleichen Zeit bewahrt noch ein schönes mittelalterliches Triumphkreuz.